ハラスメントを生まないアサーションのDESC法

ここ数年、アサーションや、アサーティブなコミュニケーションが注目されています。

アサーションとは以下のような意味になります。

「人は誰でも自分の意見や要求を表明する権利がある」

との立場に基づく適切な自己主張のことです。

「相手の主張を尊重しつつも、自身の主張を発する」というアサーティブなコミュニケーションが注目されている理由は、「自分を中心に考え、自身の考えを主張する」といったパワハラを含む攻撃的(アクティブ)なコミュニケーションが組織の中での様々な問題の原因となっているからではないでしょうか。

一方、攻撃的(アクティブ)なコミュニケーションを受けた側はノンアサーティブと呼ばれる、非主張的なコミュニケーション?を取らざるを得ないと思います。この関係性はパワハラに繋がりかねません。

そこで、攻撃的(アクティブ)でもなく、ノンアサーティブ(非主張的)でもなく、アサーティブなコミュニケーションが求められているのです。

今回はそんなアサーティブなコミュニケーションを取るときのDESC法を紹介したいと思います。

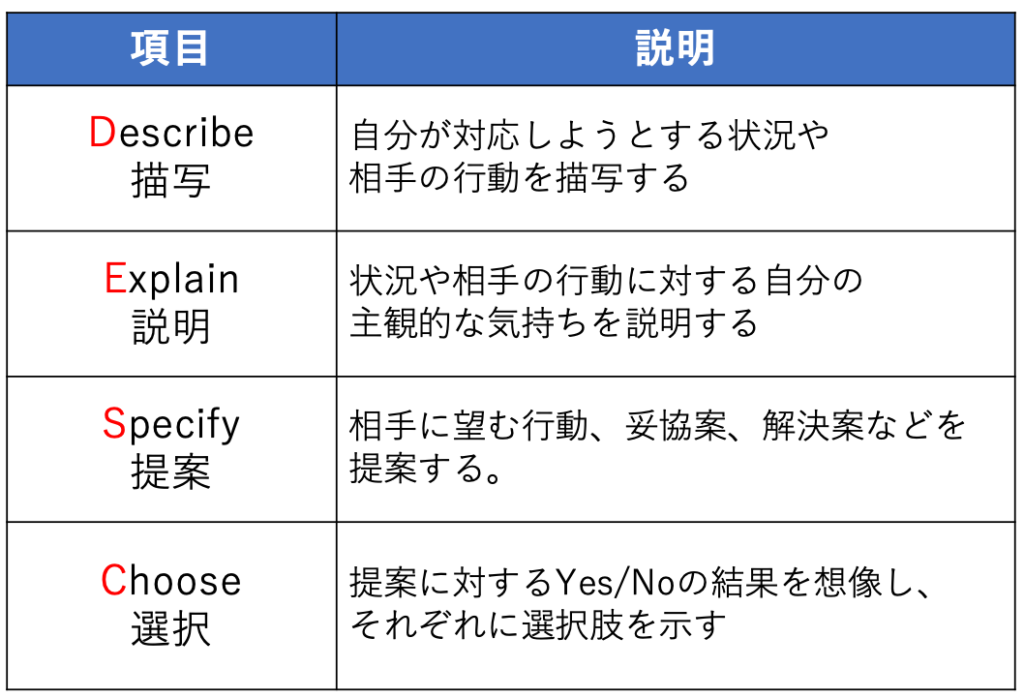

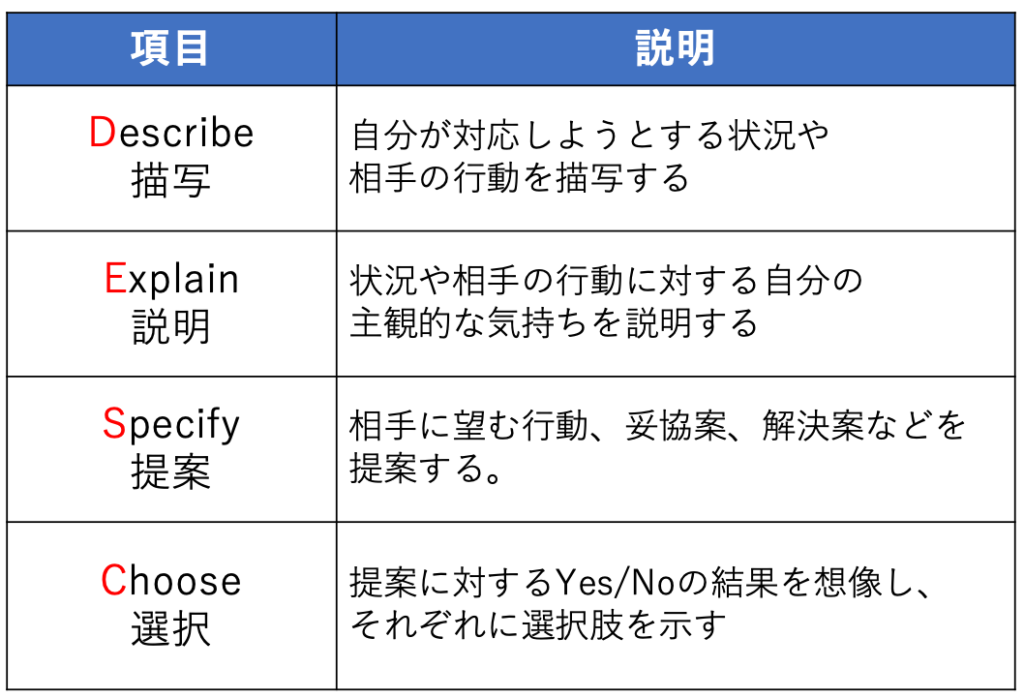

ハラスメントを生まないアサーションのDESC法

DESC法は上画像の通り、Describe,Explain,Specify,Chooseの頭文字を繋げたもので、このような表現でコミュニケーションを行うと、自分の意見を主張しつつも、攻撃的な印象を与えないという効果が見込めます。

Describe(描写)

まずはDescribe(描写)です。ここでは、できるだけ客観的に状況や事実を述べることが重要になります。つまり、一回、意見や感情を切り離すということになります。

例えば、自分の部下の営業成績がふるわない時、「おい、お前、どーなってるんだ?全然だめじゃないか!」ではなく、「現状、目標に対して10%未達だよね」という形(こう書くと厳しい感じになっちゃいますが)です。

Explain(説明)

次がExplain(説明)です。Express(表現)やEmpathize(共感)のEとも言われています。ここでは、自分の主観的な気持ち(これをIメッセージといいます)を表現します。

例えば先程の事例では部下に対して「もっとやれると思ってのに俺はちょっとびっくりしてる」というような自分の感情を建設的に・明確に・あまり感情的ならずに伝えることになります。

Specify(提案)

そしてSpecify(提案)です。ここでは相手に望む具体的で、現実的な、小さな行動変容についての提案を行います。大事なのは具体的・現実的というところです。

先程の例では、「じゃあ明日から、1日1件取れるまで帰ってくるな」という形では現実的ではないし、具体的に何をしたらいいかわかりません。そうではなくて、「じゃあ明日から、お客様との会話を(許可を得て)録音して、帰社後にそれを2人で確認するというのはどうだろう?」という形で小さな行動変容についての提案を行うということになります。

Choose(選択)

最後にChoose(選択)です。先程の提案についてYesと言われたときとNoと言われたときの結果を想像し、それぞれについての結果や選択肢を示すことです。

例えば、「それをやることで説明の仕方でまずいところがわかるかもしれない、録音が難しいなら一緒に同行してもいいけど、どうかな?。君が目標達成してくれた俺も嬉しいよ。」

Chooseの最後には入っていると自分の気持ちが入っているとさらにアサーティブなコミュニケーションになると思います。

まとめ

いかがでしょうか。今回はビジネスシーンでの活用のイメージでDESC法を紹介しましたが、人によっては夫婦間コミュニケーションで活用できるかもしれません。

参考になれば幸いです。

アサーションについて詳しく知りたい方はまずはこちらもおすすめです。