相互理解ワークショップで使える「偏愛マップ」

今回は企業内のワークショップでも活用可能な偏愛マップについてご紹介したいと思います。

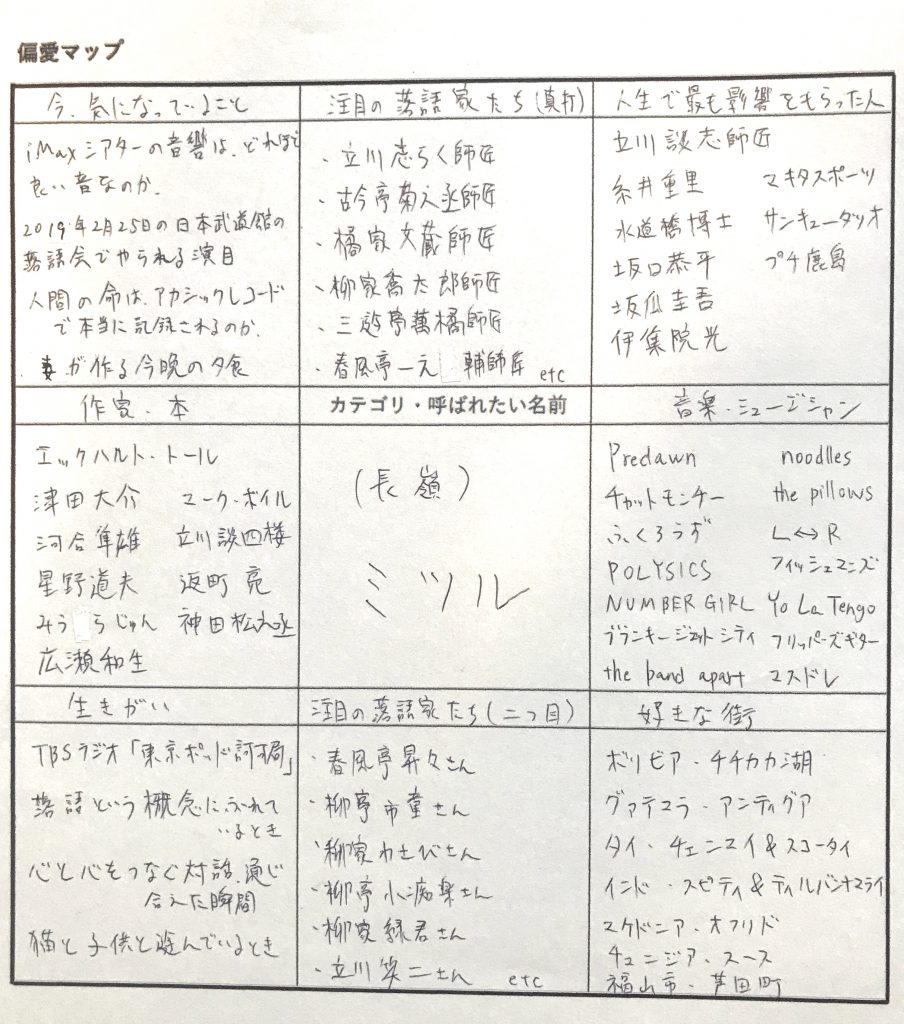

偏愛マップとは?

まず、偏愛マップとは自己分析や他者理解を深めるためのツールの一つです。

画像引用:https://www.kokuchpro.com/event/henaimap2/

偏愛マップを作成することで、自分が好きなものや興味があること、特に強いこだわりや関心を持っていることを視覚的に整理し、把握することができるというメリットがあります。

そして、それをチームメンバーに紹介することで、お互いが何に興味を持っているのか把握することができます。

TVなどにもよく出演されている齋藤孝先生が本を出されています。

厳格な書き方のルールなどは無いようで、ネットを見ると様々な書き方があります。

画像引用:https://kanoba.jp/henai-map/

個人的にはA4用紙を2枚使って、まずは思いつくまま書き出していく用の紙と、最終的にそれをカテゴライズしてまとめるための紙がほしいところです。

1時間でできる偏愛マップを用いたワークショップ例

ということで、ここからは企業研修などで1時間でできる偏愛マップを用いたワークショップ例をご紹介したいと思います。

全体の流れは以下の通りです。

2. 偏愛マップの説明(5分)

3. 偏愛マップ作成(15分)

4. 偏愛マップの共有とディスカッション(25分)

5. クロージング(5分)

合計 55分

それぞれを簡単に説明していきます。

1. オープニング(5分)

1-1.挨拶と導入(2分)

ーファシリテーターが挨拶し、ワークショップの目的と流れを簡単に説明。

1-2.アイスブレイキング(3分)

ー簡単なアイスブレイクゲームを行い、リラックスした雰囲気を作る。

アイスブレイクについてはこちらをご覧ください。

アイスブレイクに関する記事

2. 偏愛マップの説明(5分)

2-1.偏愛マップの概要説明(3分)

ー偏愛マップとは何か、どのように作成するのかを簡単に説明。

ー作成のポイントや注意点を共有。

2-2.サンプルの紹介(2分)

ー実際の偏愛マップのサンプルを見せて、イメージを具体化。

3. 偏愛マップ作成(15分)

個人作業(15分)

ー各参加者に用紙やペンを配布し、自分の偏愛マップを作成。

ーファシリテーターは各テーブルを回り、サポートやアドバイスを提供。

記入のポイントしては、なるべく具体的に書くこととされています。

例えば、単に「マッサージ」と書くよりも、「ほぐしの達人 新宿店」と書くという形です。

※ここでは先ほど書いたようにまずは思いつくまま書く紙と、まとめ用の紙があると良いかと思います。

4. 偏愛マップの共有とディスカッション(25分)

4-1.グループ内共有(15分)

ー小グループ(3~4人)に分かれ、各自の偏愛マップを紹介。

ー各参加者が自分の偏愛マップを説明し、他のメンバーからの質問やコメントを受ける。

※ちなみに、先程紹介した書籍「偏愛マップ」では、2人1組を推奨されています。

3人組の場合のデメリットして、3人中2人で盛り上がってしまい、1人が外れ者になる可能性があるから、とされています。

4-2.全体共有とフィードバック(10分)

ー各グループから代表者が出て、全体に対して興味深かった点や学びをシェア。

ーファシリテーターが全体のディスカッションをまとめ、ポイントを強調。

5. クロージング(5分)

5-1.振り返り(3分)

ーワークショップを通じて学んだことや気づきについて、参加者に振り返ってもらう。

ー簡単なフィードバックを参加者から募る。

5-2.終了の挨拶(2分)

ーファシリテーターから感謝の言葉と、今後の活動への期待を込めたメッセージ。

いかがでしょうか。ポイントは偏愛マップのサンプルを見せてイメージを掴んでもらうことです。

必要であれば、4. 偏愛マップの共有とディスカッションの最後、5. クロージングの前に、ダイバーシティ&インクルージョンについての説明が入ると良いかもしれません。

実施にあたって必要な準備物をまとめておきます。

・カラーペンやマーカー

・サンプルの偏愛マップ(事前に準備)

まとめ

いかがでしょうか。今回は相互理解ワークショップで使える「偏愛マップ」について紹介しました。

まずは数人でやってみて、よければ横展開、というようにやってみるのはいかがでしょうか。