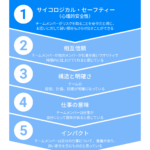

心理的安全性についてのよくある誤解

今回は最近話題の心理的安全性についての誤解というテーマで書いていきたいと思います。

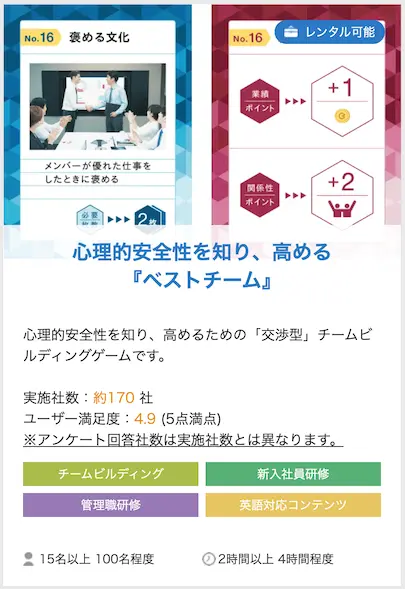

というのは、ここ数ヶ月、弊社には心理的安全性をテーマにしたビジネスゲームである「ベストチーム」のお問い合わせをたくさん頂いているのですが、大きく2つの目的でお問い合わせ頂いています。

2.心理的安全性の誤解を解きたい

どちらも心理的安全性を知ってほしいという点では同じなのですが、解像度にはやや違いがあると思います。

どちらが良いというわけではなく、フェーズの問題だと思います。まずは心理的安全性という概念を知ることが大事です。

心理的安全性についてのよくある誤解

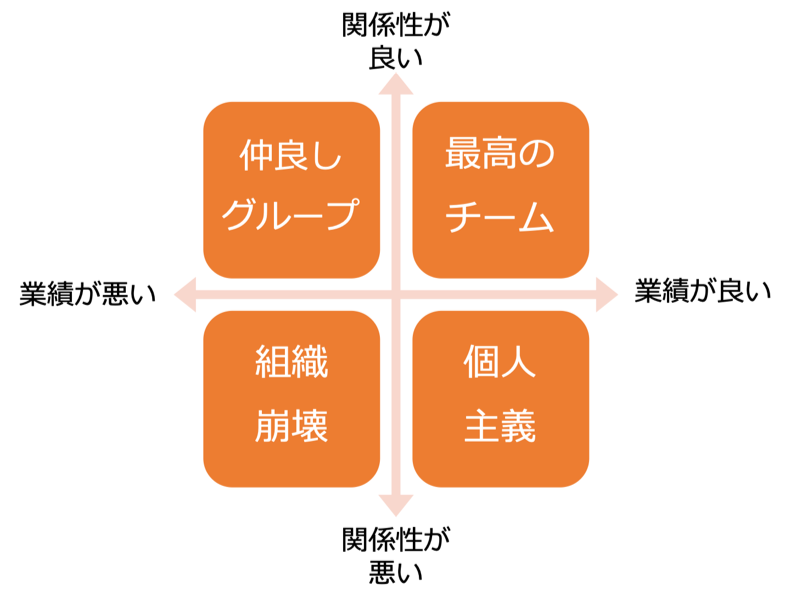

心理的安全性が高い、とは、仲良しチームであること、である

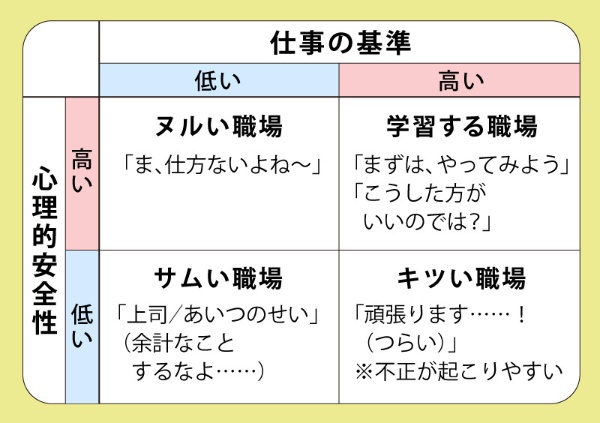

心理的安全性という言葉が持つイメージが、仲良しであることや、もっと言えばぬるい職場といった誤ったイメージを持たれてしまう可能性があります。

この心理的安全性=ぬるい職場であるというのが心理的安全性についての誤解です。

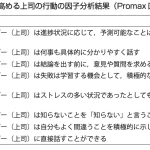

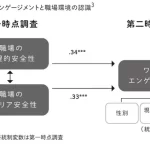

本来は下画像にあるように、心理的安全性は高く、かつ、仕事の基準を高め、業績も高くあることが重要なのにも関わらず、です。

つまり、心理的安全性は高い仕事の基準とセットで考えるべきものなのです。

画像参照:https://woman.nikkei.com/atcl/aria/column/19/032400215/041400004/

このような誤解を持った状態で単に心理的安全性の高い組織を目指そうとなると、メンバー間の関係性は高まるかもしれませんが、事業としての成長(売上の向上などのKPIの改善)には逆効果かもしれません。

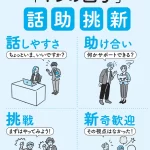

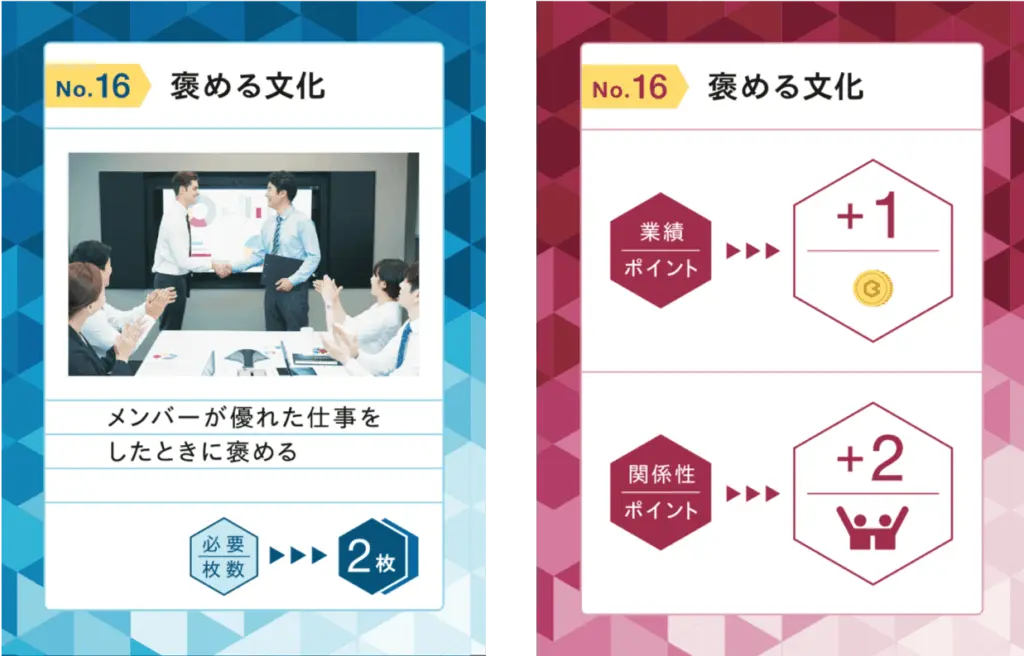

例えば、前述のベストチームというゲームでは、下記のようなカードがあります。

職場の話しやすさを高めることで、関係性ポイントは大きくプラスになっていますが、一方で、雑談が多すぎ、会議が多すぎなどの影響でやるべき仕事のスピードが落ちているという可能性もあり、業績ポイントはマイナスとなっています。

このような誤解を解くため、ベストチームでは、関係性ポイントと業績ポイントの両方を最大化できたチームが勝利するような設計となっています。(また、それをベストチームと読んでいます)

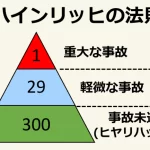

厳しいことを書けば、心理的安全性(≒関係性)だけ高く、仕事の基準(≒業績)を伴わないチーム・組織には、業績低迷による事業の縮小や、リストラなど、チームとしての継続可能性がありません。

したがって、心理的安全性を伝えるときには同時に仕事の基準を高く保つことも伝えなければならないと思います。心理的安全性というキーワードが広がるきっかけとなったGoogleの業績が悪かったら、誰も心理的安全性を話題にしなかったでしょう。。。

まとめとベストチームについて

いかがでしたでしょうか。今回は最近話題の心理的安全性についての誤解について書いてきました。

2025年12月現在、ベストチームの導入社数は約170社、受講者満足度は4.9(5点満点)となっております。

※最新のユーザー満足度についてはこちらからご覧いただけます。

ベストチームの導入事例についてはこちらをご覧ください。

【導入事例】株式会社クラベス様でベストチームをご利用いただきました

ベストチームの詳細についてはこちらをご覧ください。