パワハラ・セクハラ・ハラスメントに関連する3つの法律

今回はパワハラ・セクハラなどのハラスメントに関連する3つの法律について紹介したいと思います。

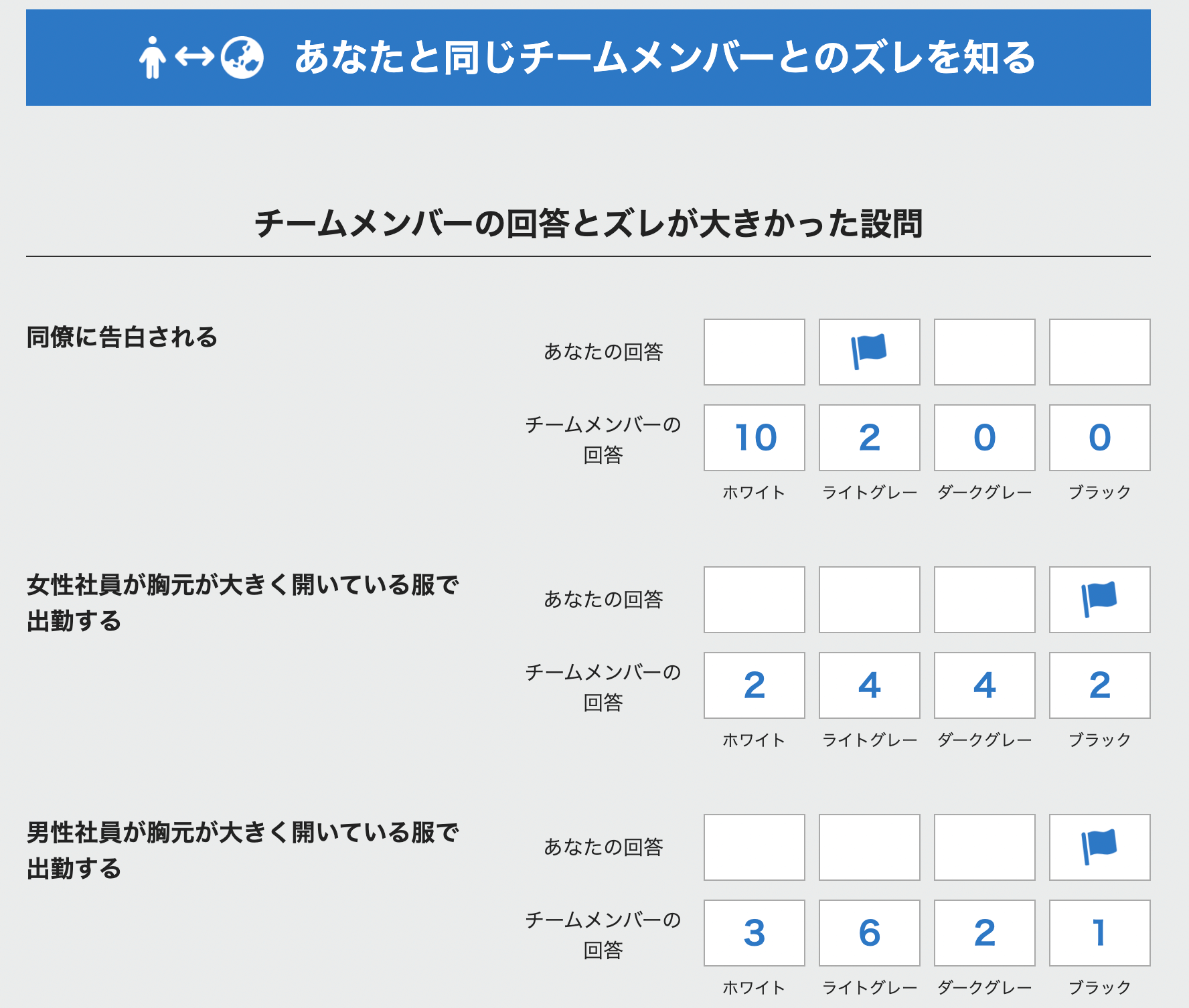

ハラスメントについての法律については、先日記事をアップしたTRUSTDOCK様でのハラスメントフラグの導入事例でもご担当者様がこのように仰っています。

されたことにより、弊社でも同法への法令遵守のため、関連する

各種規程の制定や通報窓口等の設置を進めてまいりました。

ただ社内制度を作っただけでは、制度が形骸化し、同法で叶えたい

働きやすい職場環境や従業員同士の相互理解を実現できない

と課題に感じておりました。

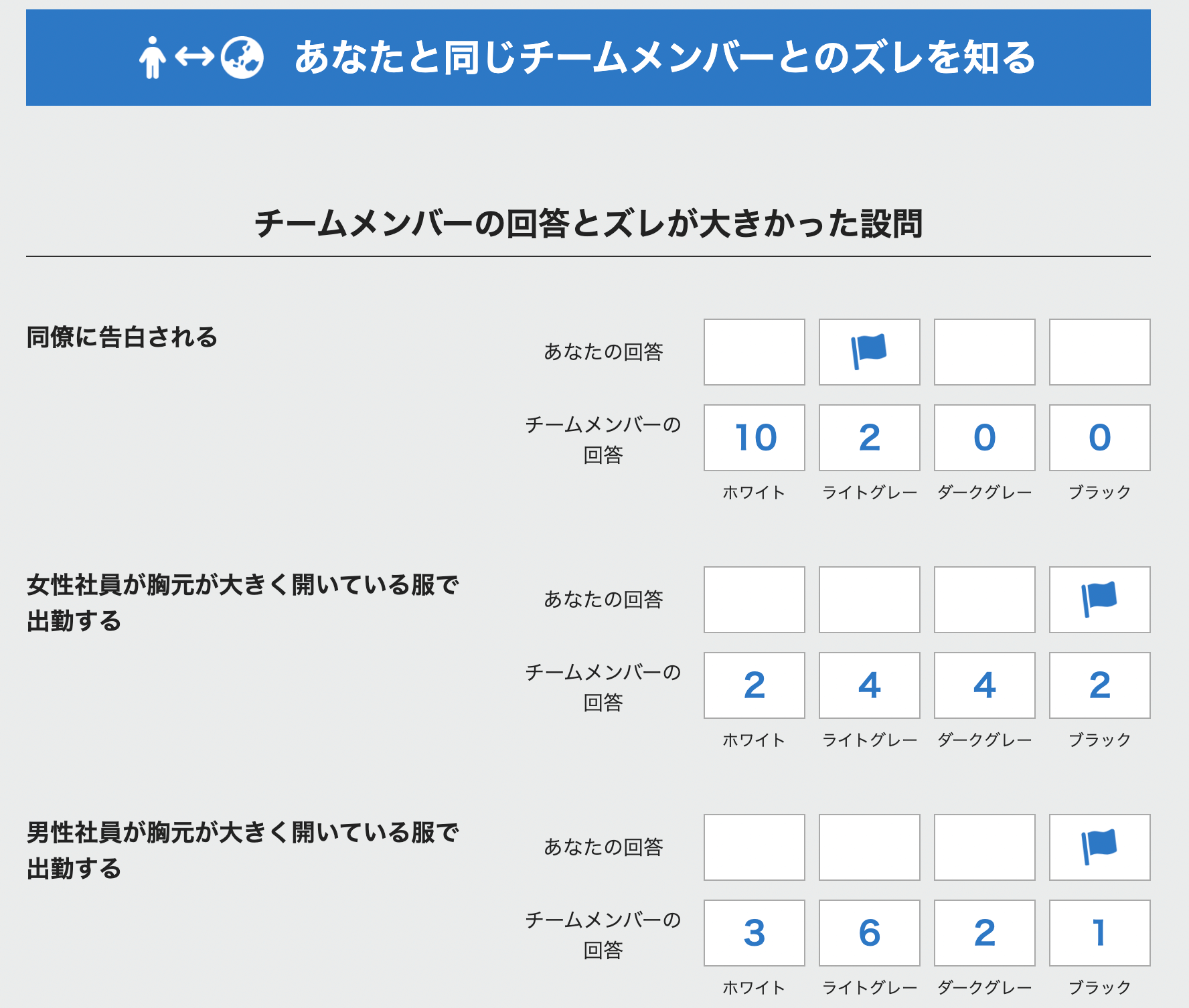

内部通報窓口の運用開始、制度理解のための社内研修の実施に際し、

ハラスメントフラグを導入することにより、弊社全体の価値観の傾向、

自身の価値観とのズレを把握することができるので、

従業員の相互理解促進やハラスメントについて向き合う良い契機となる

思い導入いたしました。

【導入事例】TRUSTDOCK 様にハラスメントフラグを実施いただきました

このように法律の施行、または改正によって企業のとるべき行動、対策というのは日々変わることになります。

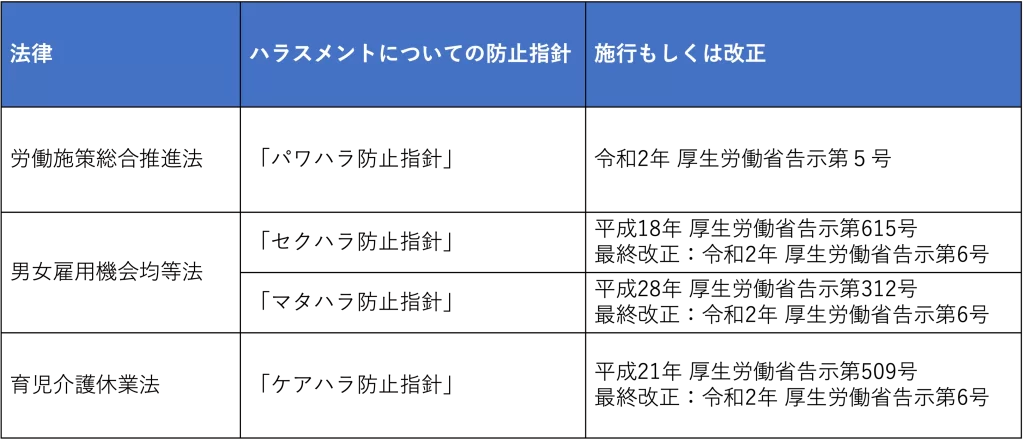

パワハラ・セクハラ・ハラスメントに関連する3つの法律

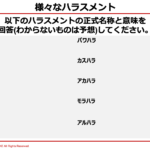

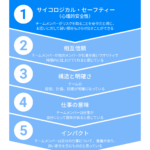

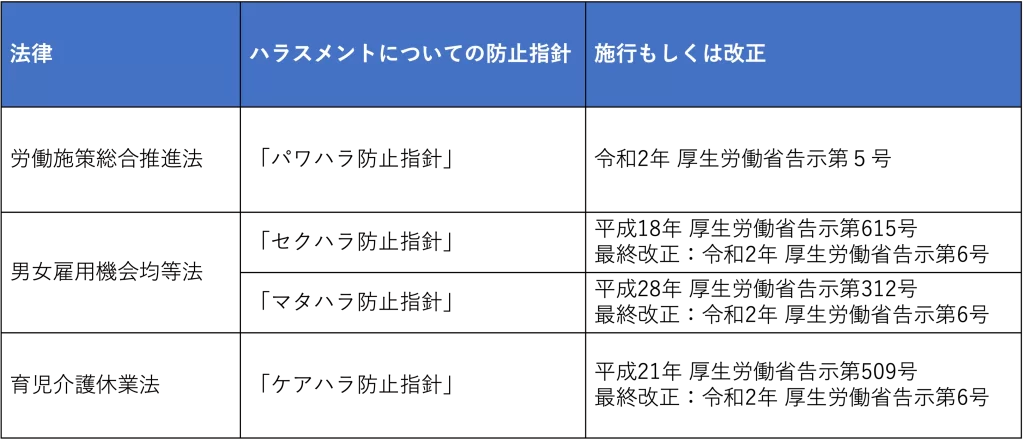

ということで、今回ご紹介するハラスメントに関連する3つの法律をまとめてみました。

一番上の労働施策総合推進法は先程のTRUSTDOCK様の事例でも出てきた法律で、いわゆるパワハラ防止法と呼ばれます。

この法律によって職場におけるパワーハラスメント対策が令和2年6月1日から大企業で義務化され、令和4年4月1日から中小企業でも義務化されます。

また、中学生の時に覚えた男女雇用機会均等法もセクハラ(セクシャルハラスメント、マタハラ(マタニティハラスメント)に関連する法律です。

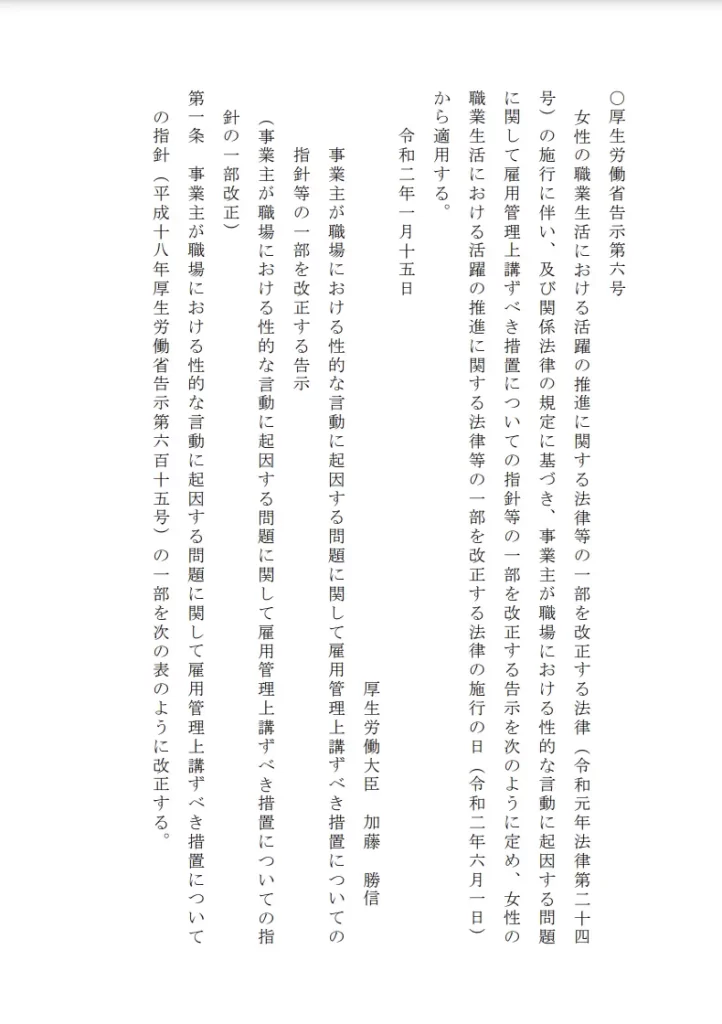

下記に令和2年 厚生労働省告示第6号の冒頭部分を掲載しておきます。

女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律(厚生労働省告示第6号)

また、育児介護休業法も改正され、ケアハラと呼ばれる、働きながら家族の介護を行う労働者に対して制度利用を妨害したり嫌がらせをしたりするハラスメントについての防止指針を打ち出しています。

まとめ

いかがでしょうか。今回はパワハラ・セクハラ・ハラスメントに関連する3つの法律をご紹介しました。

途中でご紹介したTRUSTDOCK様でのハラスメントフラグの導入事例の全文はこちらを御覧ください。

【導入事例】TRUSTDOCK 様にハラスメントフラグを実施いただきました