OJTを放置プレイにしないために必要なこと

新入社員の教育・育成にあたって、OJTを実施している企業が多いでしょう。

OJTとはOn the Job Trainingの略で、簡単に書けば、実務を通して学ばせる育成手法と言えます。

一方、集合研修などはOff-JTと呼ばれ、多くの場合、一定のOff-JTの後、現場でのOJTという流れで実施されます。

OJTという名の放置プレイ

OJTといえば聞こえは良いですが、現実的にはOJTという名の放置プレイと問題視されることもあります。

本来、OJTとは以下のように定義されています。

参考:Wikipedia

ポイントは「意図的・計画的・継続的に指導し」という部分です。

ただ現場に預けているだけでは、「早く一人前になってほしい」ということ以外の意図や、計画性を感じません。

OJTを効果的に実施するための2つの役割

では、OJTを効果的に実施するためには何が必要なのでしょうか。

育成計画書の作成など、細かいことは置いておくとして、ここでは2つの役割について説明して行きたいと思います。

OJTにはOJTを受ける人(多くは新入社員)の他に、トレーナーとメンターという2つの役割が求められています。

トレーナーとメンターの違いについてですが、それを考えるにあたってOJTで実施する2つのことを先に挙げておきたいと思います。

ティーチングとコーチング

OJTでは、大きく分けて「ティーチング」と「コーチング」の2つのことを実施します。

ティーチングとは「教えること」です。現場での作業のやり方や、スキルを教え、新入社員が1人で作用ができるようになることが目的です。

一方、コーチングとは一言で表すのは難しいですが、強いて言えば「サポートすること」です。

正しくは以下のように定義されています。

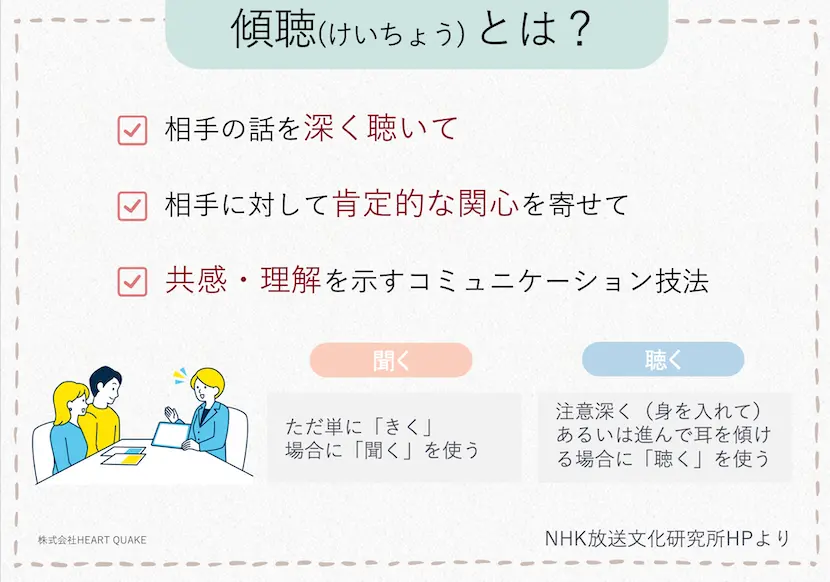

相手の話をよく聴き(傾聴)、感じたことを伝えて承認し、質問することで、自発的な行動を促すとするコミュニケーション技法である。

参考:Wikipedia

ティーチングが具体的なやり方やを教えるのに対して、コーチングは、悩みを聞き、質問を交えながら相手に考えさせ、目標達成をサポートすることになります。

トレーナーとメンターの違い

ここで話しを戻してトレーナーとメンターの違いを書いておきましょう。

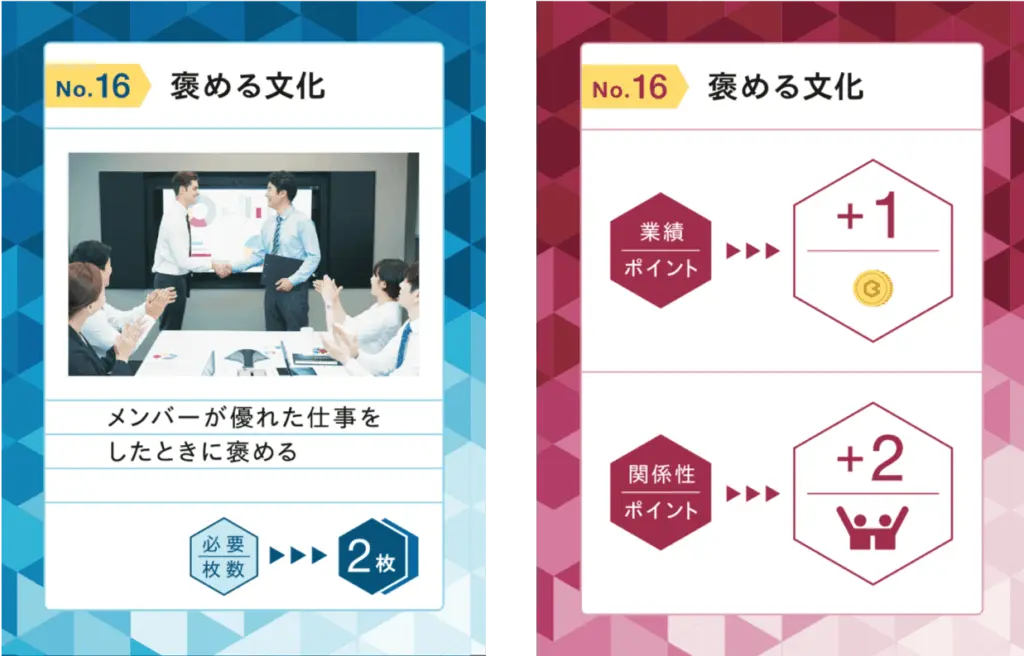

トレーナーとは、ティーチングを通して新入社員の育成を担う役割です。

一方、メンターとはコーチングを通して新入社員の育成を担う役割です。

弊社ではトレーナーとメンター(ティーチングとコーチング)は別々の人が担うのがベターと考えています。

一般的なOJTトレーナー向けの研修では、ティーチングとコーチングの両方をトレーナーに任せるための教育が実施されています。

なお、過去記事でOJTトレーナーに求められる3つのコミュニケーションスキルをご紹介しています。合わせてご覧ください。

OJTトレーナーに求められる3つのコミュニケーションスキル

なお、多くの場合、OJTトレーナーは入社2年目〜数年目の若手社員となります。

やもすると、ようやく仕事を覚え始めた社員に、心理的なサポートまでを必要とするコーチングまでを担わせるのは難易度が高いと考えます。

コーチングには傾聴力が問われ、若手社員には荷が重い場合が多いからです。

そこで、2年目の先輩〜数年目の若手にはティーチングの役割(=トレーナー)を、数年目〜上司にはコーチングの役割(=メンター)を担ってもらうのがよいでしょう。

さらに、人事担当がトレーナーや、メンターのメンターとして、育成に関しての悩みなどをサポートできるとベストです。