システム思考を学ぶゲーム型研修「ビールゲーム」

ここ最近、システム思考の重要性がより世間に認知されてきたように感じます。

例えば、弊社にお問い合わせ頂いたある企業様ではSDGs(持続可能な開発目標)の研修を実施するためにシステム思考も合わせて学ばせたいといったご要望があったり、ビジョナリー・カンパニーの新作(2020/1/9発売)であるビジョナリー・カンパニー 弾み車の法則はシステム思考とは書いていませんが、内容はまさにシステム思考の因果ループ図です。

システム思考は複雑な物事を構造的に理解するために役立ちます。システム思考を理解することで本質的な問題の把握や、中長期的な視点に立った戦略立案を行うことができます。

しかし、システム思考を学ぼうと思うとその名前も影響しているのかもしれませんが、ややとっつきにくい側面があります。

そこで、まずはゲームとしてシステム思考を体感してもらってから、システム思考を理解する、というプロセスがオススメです。

システム思考を学ぶゲーム型研修「ビールゲーム」

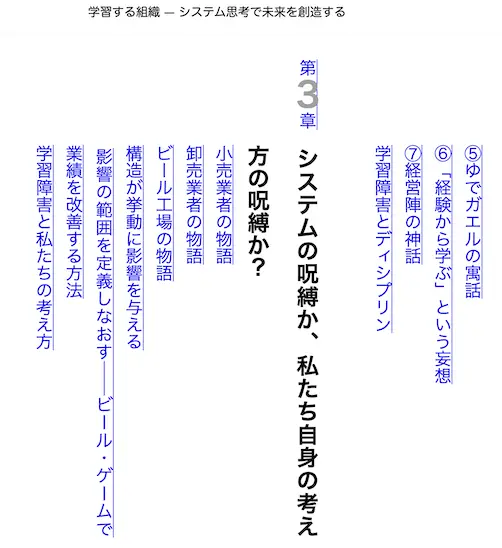

システム思考を体感するゲームの1つにビールゲームがあります。ビールゲームはMITの教授たちによって開発されたゲームで、名著「学習する組織」にも3章のシステム思考の章で解説されています。

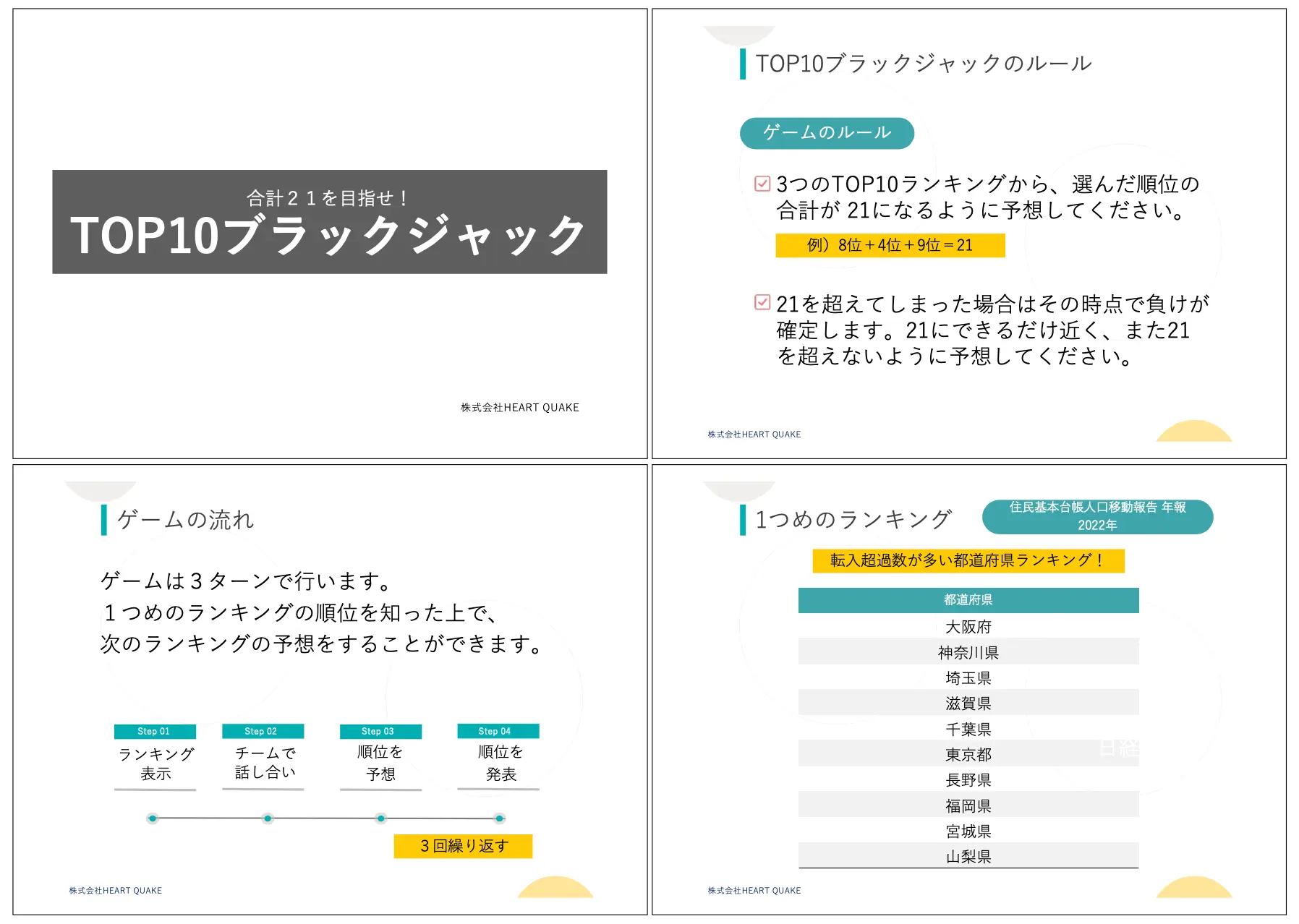

ゲームは1チーム4人の協力型で、1人が1つの役割を演じます。

ビールはビール工場で製造され、ビール工場⇒一次卸⇒二次卸⇒小売店と流れていきます。一方、小売店は二次卸に対してビールの発注を行います。つまり、発注はビール工場←一次卸←二次卸←小売店となります。

発注をしてから実際にビールが届くまでにはタイムラグがあるため、中期的な視点が重要です。

このゲームでは自分の取った行動が他の誰かに影響を与える構造となっています。例えば、小売店が大量発生を行えば、二次卸の在庫は激減します。それを受けて二次卸の行動も変わってくるでしょう。

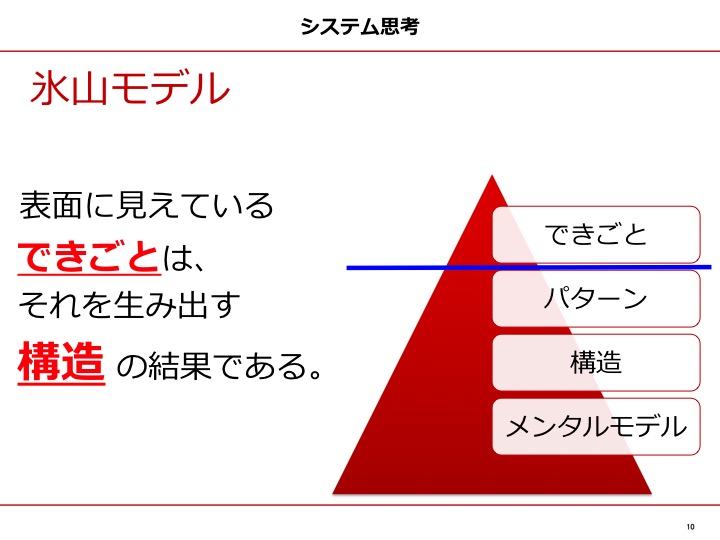

ゲーム後の解説では氷山モデルや、因果ループ図といったシステム思考についての説明を行っていきます。ゲームでの体感がシステム思考の理解を促進してくれます。

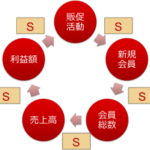

特に因果ループ図では、アマゾン創業者のジェフ・ベゾスが書いたとされるアマゾン成長の因果ループ図を紹介しています。

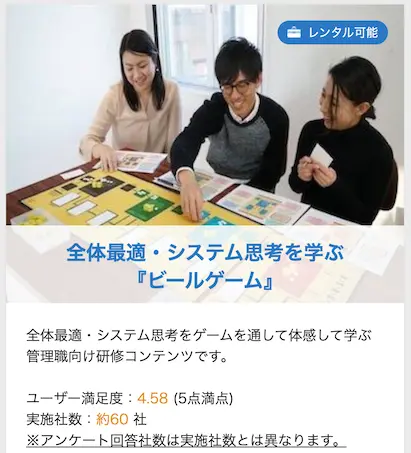

導入社数と受講者満足度について

2024年2月現在、弊社でのビールゲームの提供実績は約60社、受講者満足度は4.58(5点満点)となっております。

最新の満足度などについてはこちらからご覧いただけます。

実施をご検討中の方へ

ビールゲームのもう少し詳細な実施の流れについてはこちらを御覧ください。

ビールゲーム実施の流れ|システム思考研修

ビールゲームを用いた研修の詳細については下記もご覧ください。

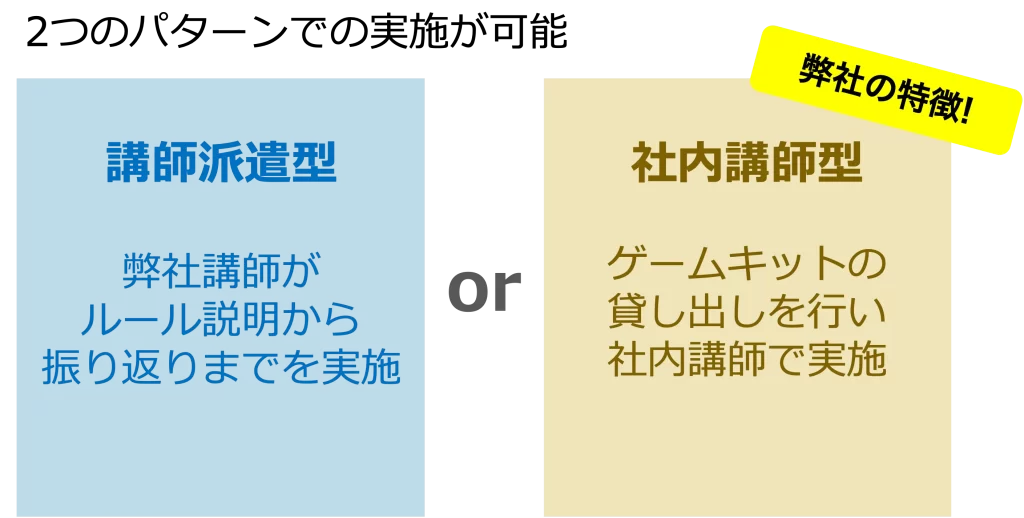

弊社では企業研修としてビールゲームの実施、または実施用のキットのレンタルを行っております。

細かい金額や、申し込みフローなどはPDFによる無料資料をご請求ください。

※同業他社様からのお問い合わせはご遠慮ください。

Tweet

Tweet