オンラインで実施可能なSDGsゲーム「SDGs共有地の悲劇ゲーム」

今回は弊社が新たに提供を開始するオンラインで実施可能なSDGs関連ゲームである、「SDGs共有地の悲劇ゲーム」についてご紹介したいと思います。

※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。

SDGsの重要性は言わずもがな、だと思います。

しかし、17のゴールがあり、それぞれについて知識としては知っているが、具体的にどういうことなのか体感できていないため、いまいち腑に落ちないという人も多いと思います。

そこで、弊社ではSDGsをテーマにしたゲームを開発し、SDGsについて楽しく学べるのはもちろん、頭ではわかっているが、実際にやろうとすると難しいという難しさの体験、そして、自分たちが今すぐにできることは何か?という行動変容を促すコンテンツを提供することとしました。

オンラインで実施可能なSDGsゲーム「SDGs共有地の悲劇ゲーム」

SDGs共有地の悲劇ゲームはSDGsの17の目標の1つである、海の豊かさを守ろうをメインテーマにしたゲームとなっております。

![]()

画像参照:https://www.unic.or.jp/files/sdg_icon_14_ja_2.png

SDGs関連のゲームは既にいくつか存在していますが、SDGs全体をテーマとして扱ったものが多いと思います。もちろん、それはとても重要なことだと思いますが、SDGs共有地の悲劇ゲームでは1つの具体的なテーマについて理解することでSDGs全体の理解を促進することを狙いとしています。

また、オンラインで実施できるのも特徴の1つです。(ボードゲーム版も提供しております)

※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。

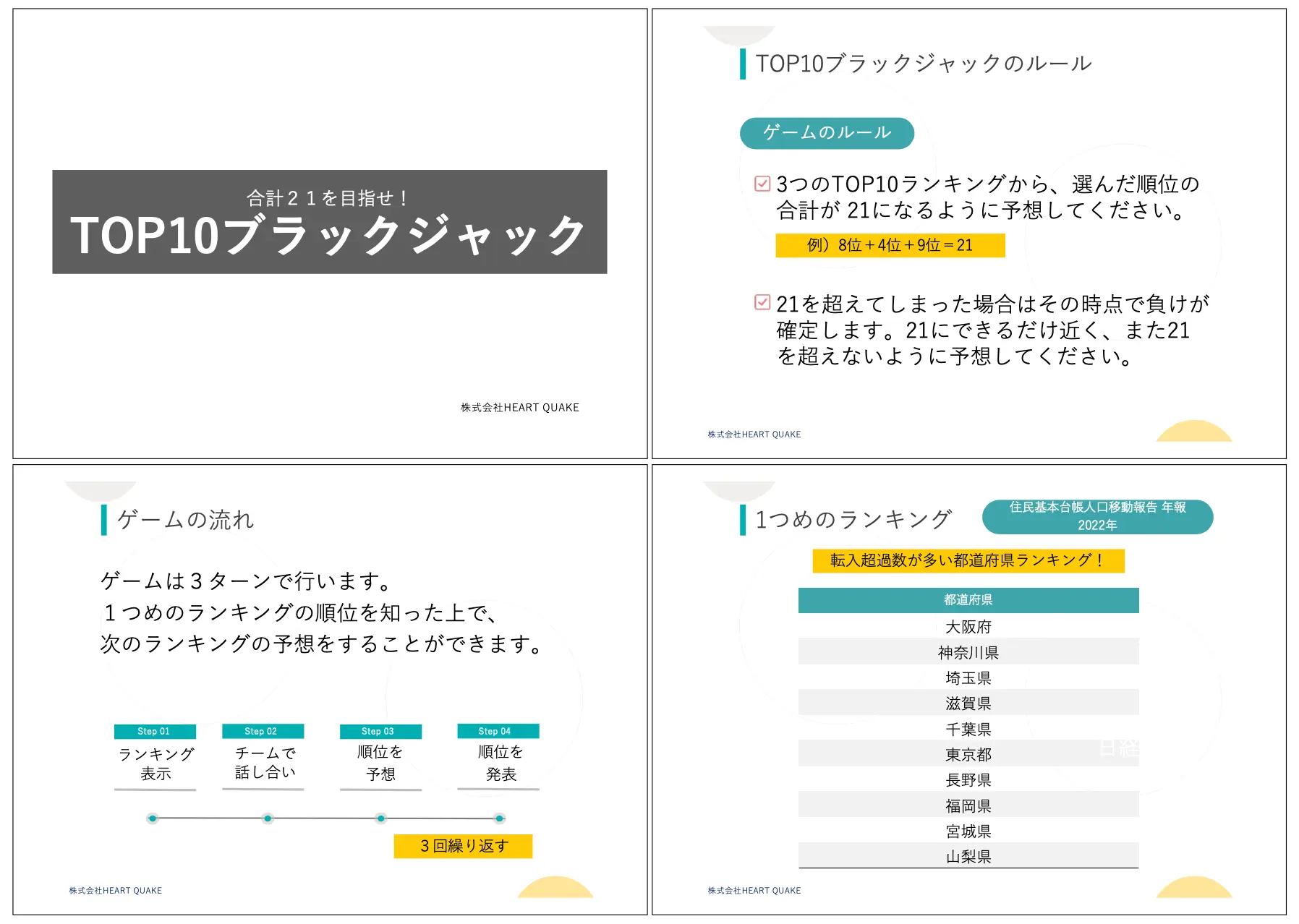

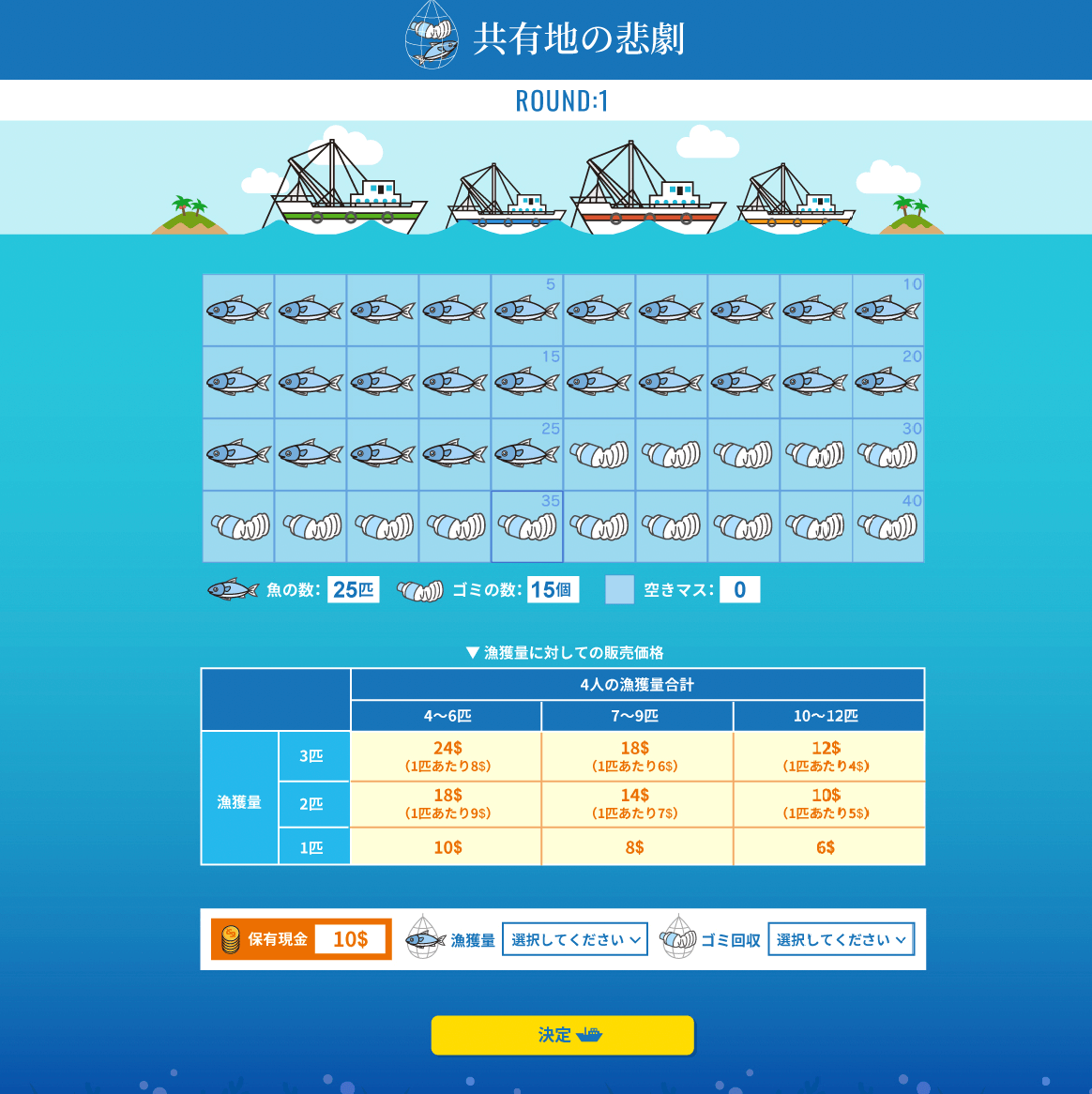

このゲームは3〜4人1グループで実施し、全員が同じ漁場で漁を行って生活している漁師という設定でゲームをプレイします。

ルールの概要は以下のとおりです。

・ゲームは6ラウンドで実施します

・それぞれの参加者は漁業を行っており、全員で1つの漁場を共有しています。

・漁場には魚と、海のゴミがあります。(上画像参照)

・参加者は、獲った魚を売ってお金を稼ぎます。(ゲーム終了時に現金が多い人の勝利)

・魚を獲りすぎると、海の資源が枯渇して、ゲームオーバーとなります。

・ゴミが増えると、魚が増えづらくなります。

・ゲーム終了時の状況で、アフターストーリー(その後の世界)が変わります。

実際のゲームをデモンストレーションしている動画をご覧いただけます。

みんなが乱獲すると魚が居なくなってゲームオーバーになってしまう、というのは持続可能な社会という観点でとてもわかりやすいと思います。

さらに、このゲームにはプラスチックゴミの存在があり、これがゲームとしてジレンマを生むような要素になっています。

※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。

このゲームでは、産卵によって魚の数が増えるのですが、漁場にプラスチックゴミが多く残っていると、魚の増加数が減ってしまいます。

そこで、各プレイヤーはプラスチックゴミを回収することが出来るのですが、回収にはコストが掛かり、現金を支払わなければなりません。

もし、自分だけがプラスチックゴミを回収するとなると、ゲームの勝利からは遠のいてしまうわけです。

漁場のことを考えればプラスチックゴミを回収すべきだが、それにはコストが掛かるので自分だけが回収すると損をするように感じる、ということです。

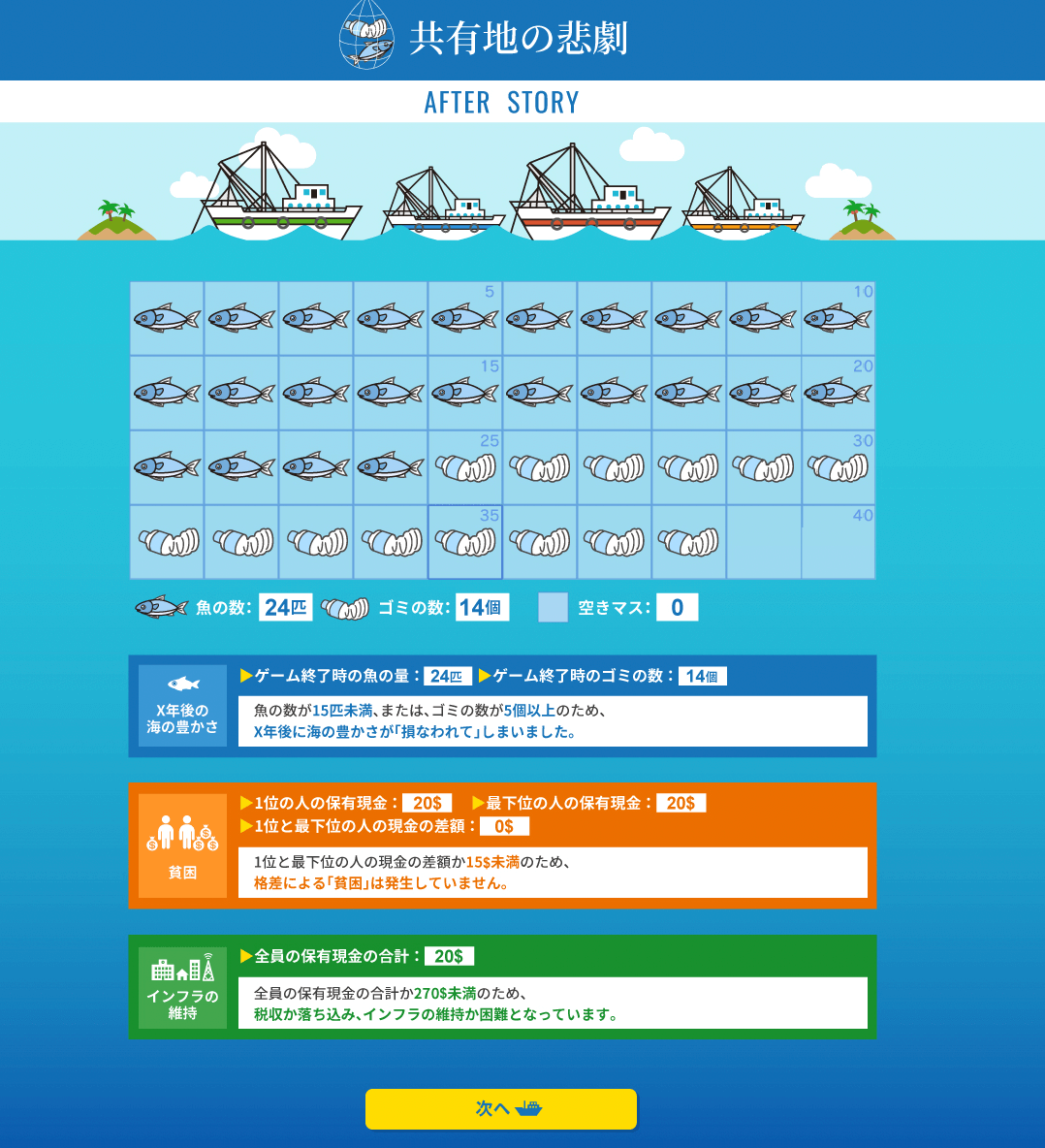

ゲーム後のアフターストーリー

実はこのゲーム、6ラウンド目が終わって優勝者が決まっておめでとう!で終わるゲームでは「ありません」。

実際にゲームをやってみると、持続可能な漁場を重視しすぎるがあまり、自分はあまり魚を獲らず、みんなのためにプラスチックゴミの回収に徹するプレイヤーが出てくることがあります。

または、プラスチックゴミの回収はそこそこにして、かつ、6ラウンド目が終わればゲームは終わりだから、最後のラウンドはみんなでたくさん魚を獲ろうぜ!となるチームもあります。

※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。

そんな状況を踏まえて、このゲームでは6ラウンド目終了後、アフターストーリーというものが用意されています。

アフターストーリーには3つの視点があります。

⇒ゲーム終了時の魚の数が一定以下、または、プラスチックゴミの数が一定以上の場合、

X年後に海の豊かさが損なわれてしまった、という結果になる。

2.1位と最下位の保有現金の差額

⇒同じチーム内の1位の人と最下位の人の保有現金の差が一定以上の場合、

経済格差が発生し、SDGsの17の目標の1番目「貧困をなくそう」

が達成できないという結果になる。

![]()

3.プレイヤー全体の保有現金の合計

⇒同じチームのプレイヤー全体の保有現金の合計が一定以下だと、

税収が落ち込み、社会インフラの維持が困難となるため、

SDGsの17の目標の3番目「すべての人に健康と福祉を」、

4番目「質の高い教育をみんなに」

11番目「住み続けられるまちづくりを」

が達成できないという結果になる。

![]()

![]()

![]()

なお、この3つのアフターストーリーをすべて達成できるチームは全体の10%程度です。

1つ目の視点は、ゲームだから6ラウンドで終了となるが、現実はゴーイング・コンサーンとして続いていくため、長期的な視点を持つことが大事だということを意味しています。

また、2つ目と3つ目の視点は海の豊かさは守れたけれども、他のSDGs目標が実現できなくなったということを表しており、SDGsの17の目標は相互につながっていることを意味しています。

最後に、実は、1ラウンドで全プレイヤーがプラスチックゴミを回収すると、海の豊かさが守られやすくなる設定となっています。これは、SDGsの目標に対して、いつかではなく、今すぐに行動を起こすことが重要ということを意味しています。

まとめ

いかがでしょうか。海の豊かさを守ろうというのをメインテーマにしたゲームですが、実は他のSDGsの目標とも関連していることも学べる設計となっています。

頭ではわかっているが、実際にやってみると難しい、そして、持続可能な社会の実現のためには今すぐ行動することが重要ということが学べるゲームとなっております。

実施については弊社講師が実施する「講師あり型」はもちろん、社内講師で実施頂けるようにゲームシステムや運営スライド、講師向け動画マニュアルの提供を行う社内講師型も可能となっています。

提供するパワーポイントには講師向けのトークスクリプトや解説が含まれています。

下記より製品概要と無料資料(PDF形式)のお申込みが可能です。

実施したいという方は下記よりお問い合わせください。

※同業他社様からのお問い合わせはご遠慮ください。