全体最適を意識させるためのビジネスゲーム型研修

先日、とある企業様のチームビルディング研修を実施してきました。

この研修の中で「個別最適から全体最適への意識」を強く感じて頂けたと思います。

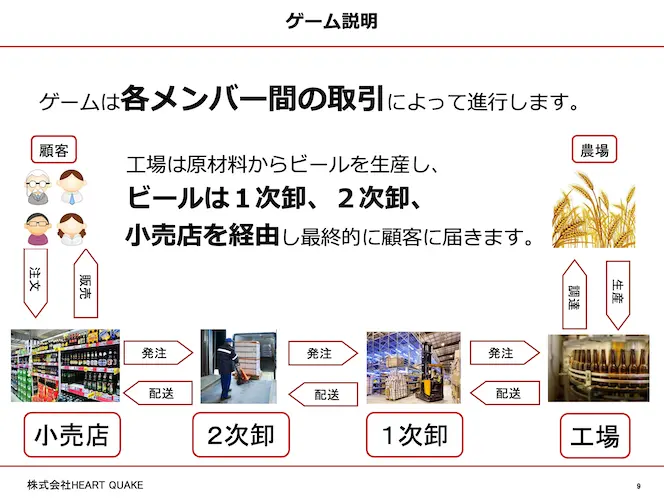

なお、実施コンテンツは「ビールゲーム」というビジネスゲームです。

ビールゲームの概要についてはこちらを御覧ください。

競争型のゲームと協力型のゲーム

ビジネスゲーム研修で利用されるゲームには大きく分けて2つのルールが存在します。

1つは、競争型と言われるもので、例えば、6チームのうち、最も利益を得たチームの勝利という形式のルールです。

それぞれのチームが1つの企業として行動し、他のチームよりも利益を多く上げるべく戦略を立て、時には他のチームと交渉していきます。

※有名なボードゲームで言えばカタンといったゲームがその典型です。

そして、もう1つが協力型と呼ばれるルールです。

協力型ゲームの場合、1つのチームを1つの部門と見立てて、6チーム全体で1つの会社という体裁になります。

※有名なボードゲームで言えばパンデミックというゲームがその典型です。

当然、全体最適をより強く意識させるのは「協力型ゲーム」となります。

最初から 「このゲームは協力型です」 と伝えてもなかなか実行できないのが現実です。

全体最適に必要な2つの視点

ゲーム後の振り返りでは、参加者から「全体最適の視点の欠如」についての学びがでてきます。

このゲームだけで全体最適を実施するために必要なもの全てが網羅できているわけではないのですが、2つの重要なポイントが見えてきます。

2.部門全体を監督するリーダーの存在の重要性

ビールゲームは4人にそれぞれの役割(工場、1次卸、2次卸、小売店)が与えられており、メンバー同士のコミュニケーションは原則禁止とされています。

また、それぞの役割ごとに利益が算出されますが、4つの役割の利益の合計がチームの利益となります。

当たり前といえば当たり前なのですが、面白いことに、コミュニケーションが禁止とされるとゲーム後の振り返りではコミュニケーションの重要性に気づきます。

また、現実と同じように個人として、または部門としての利益を重視しすぎると関連する人たちにツケが回るようになっており、全体最適を行うためには1人1人が全体を意識する、またはひとつ上の視点で見るリーダーが必要だということに気づきます。

このようにゲームの様子をファシリテーターが拝見することで、組織が全体最適化されていない要因を分析することができます。

「学習する組織」で紹介されています

なお、ビールゲームは書籍「学習する組織」の中で紹介されています。

学習する組織は、全体最適を目指す組織の理想形についての示唆が得られると思いますので未読の方はぜひ読んでみてください。(漫画版もございます)

ビールゲーム実施における注意点

ビールゲームはゲーム中、無言での実施となりますので、いわゆるコミュニケーションの推進には向きません。ご了承ください。

まとめ とビールゲーム実施のご案内

「個別最適から全体最適への視点を身に着けてほしい」というのは組織の上に立つものの願いであると思います。

今回はビジネスゲーム研修の競争型、協力型の2つのルールを用いて、お客様が全体最適視点を持てているのか、持てていないとしたらどこにその原因があるのかを感じて頂けた研修となりました。

全体最適視点を身に着けさせたいお客様はぜひ、弊社コンテンツをご利用下さい。

2025年8月現在、ビールゲームの弊社での導入社数は約80社、受講者満足度は4.74(5点満点)となっております。

最新の満足度はこちらからご覧いただけます。

ビールゲームについてもう少し知りたい方はこちらも御覧ください。