ワーク・エンゲージメントを高める「キャリア安全性」という視点

みなさんはキャリア安全性という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

「ん?心理的安全性は聞いたことがあるけど、キャリア安全性というのは聞いたことが無いな」という方も多いと思います。

なぜならこの本を読むまでは私もその1人でした。

古屋星斗

日経BP 日本経済新聞出版 (2023/11/25)

著者の古屋星斗さんはリクルートワークス研究所に所属されており、同社ホームページによると研究領域は下記とのことです。

若年者のキャリア形成、若手育成、労働市場、労働・教育政策、未来予測

参考:https://www.works-i.com/outline/profile/Shoto_Furuya.html

そんな古屋さんの最新刊である「なぜ「若手を育てる」のは今、こんなに難しいのか」の前半では「キャリア安全性」について記述されています。

キャリア安全性とは?

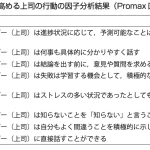

まず、キャリア安全性を構成する3つの要素について紹介します。

⇒このまま所属する会社の仕事をしていても成長できないと感じる

2.市場視座

⇒自分は別の会社や部署で通用しなくなるのではないかと感じる

3.比較視座

⇒学生時代の友人・知人と比べて、差をつけられているように感じる

個人的に非常に納得感のある3要素でした。(私はもはや若手ではないのですが・・・)

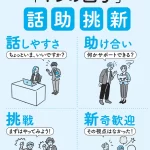

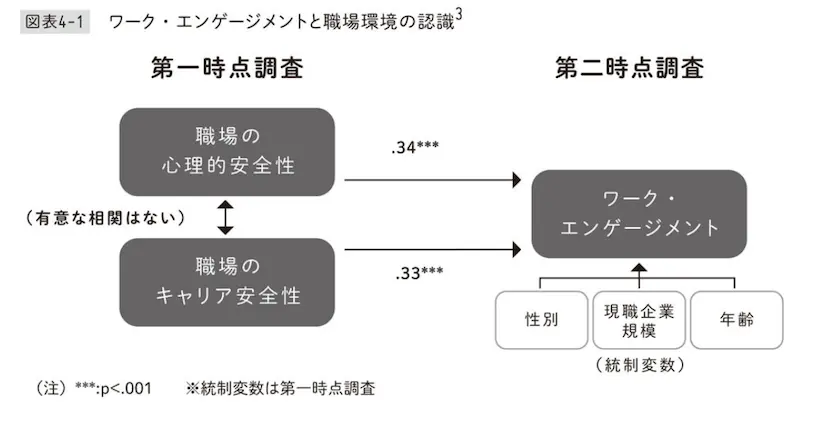

そして、キャリア安全性は心理的安全性と同様、ワーク・エンゲージメントに正の相関を取っているということです。(下図)

面白いのはキャリア安全性と心理的安全性の間には有意な相関はないということで独立した要素となります。

つまり、従業員のワーク・エンゲージメントを高めたければ、職場の心理的安全性だけでなく、キャリア安全性も考慮した方が良いということかと思います。

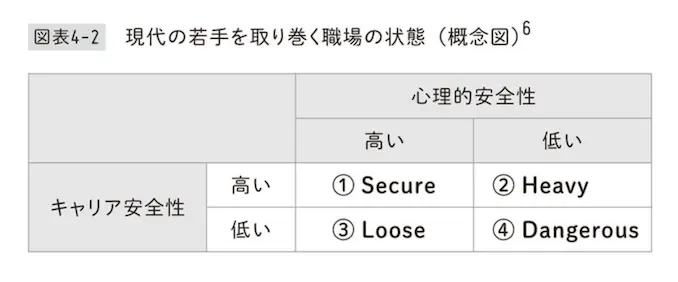

そんなキャリア安全性と心理的安全性でマトリクスを作っているのがこちらです。(下図)

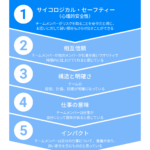

この4つの分類の入職1〜3年目大卒以上正規社員における出現率はリサーチによると下記とのことです。(下図)

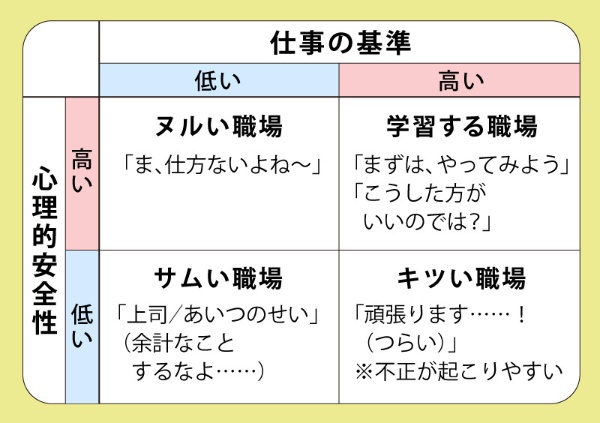

意外にもSecureが多いことが驚きでした。この分類の中のLooseはいわゆる「ゆるい職場・ヌルい職場」とされており、心理的安全性への誤解でよくあるものの1つです。

画像引用:https://woman.nikkei.com/atcl/aria/column/19/032400215/041400004/

関連記事:心理的安全性についてのよくある誤解

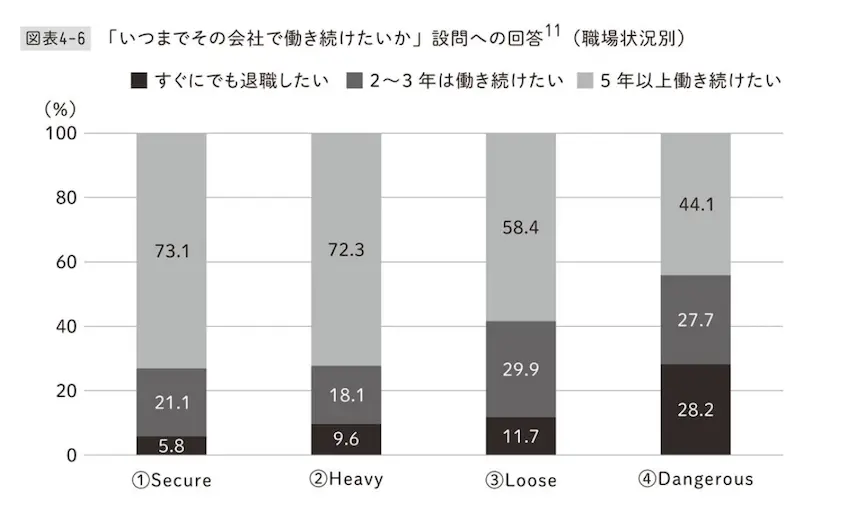

そして、「いつまでその会社で働き続けたいか?」という設問への回答結果(下図)を見ると、SecureとDangerousでは圧倒的な差が見て取れます。

ここで紹介したのは本書の第4章だけですので、まだまだ紹介したい部分がありますが、続きはぜひ書籍を読んでみてください。

古屋星斗

日経BP 日本経済新聞出版 (2023/11/25)