システム思考における因果ループ図の読み書き入門

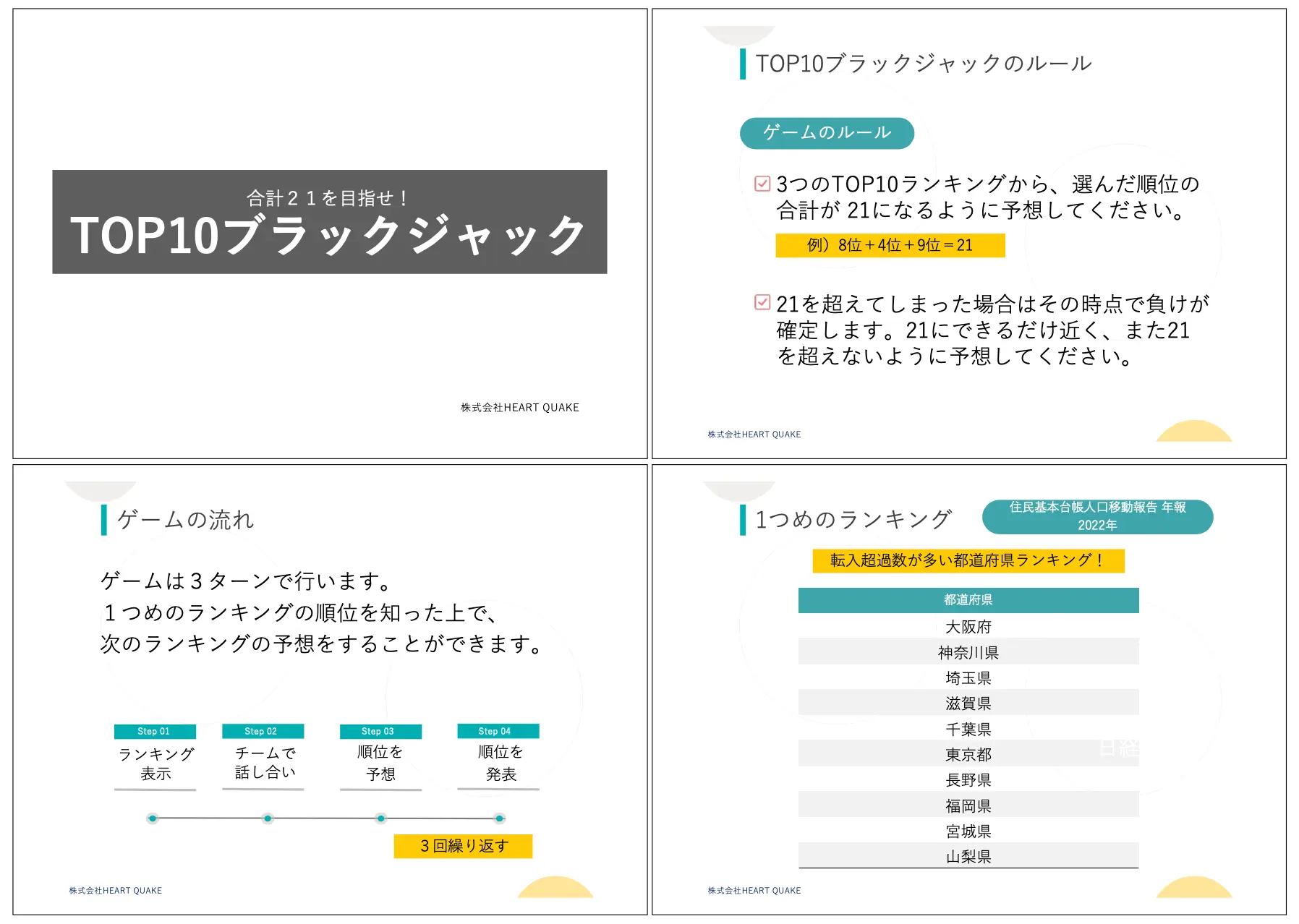

システム思考を学び始めると必ず目にするのループ図です。

因果ループ図とも呼ばれるこの図はシステム思考を代表する3つのツールの1つとなります。

(残り2つは、システム原型と、時系列変化パターングラフです。)

因果ループ図は見たり読んだりするのは比較的簡単ですが実際にそれを書けと言われたらなかなか難しいものです。

今回は因果ループの読み書きについて書いていきたいと思います。

まずは因果ループ図の読み方について見て行きましょう。

因果ループ図とは

参考文献:システム・シンキングトレーニングブック

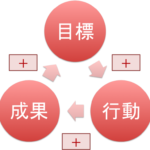

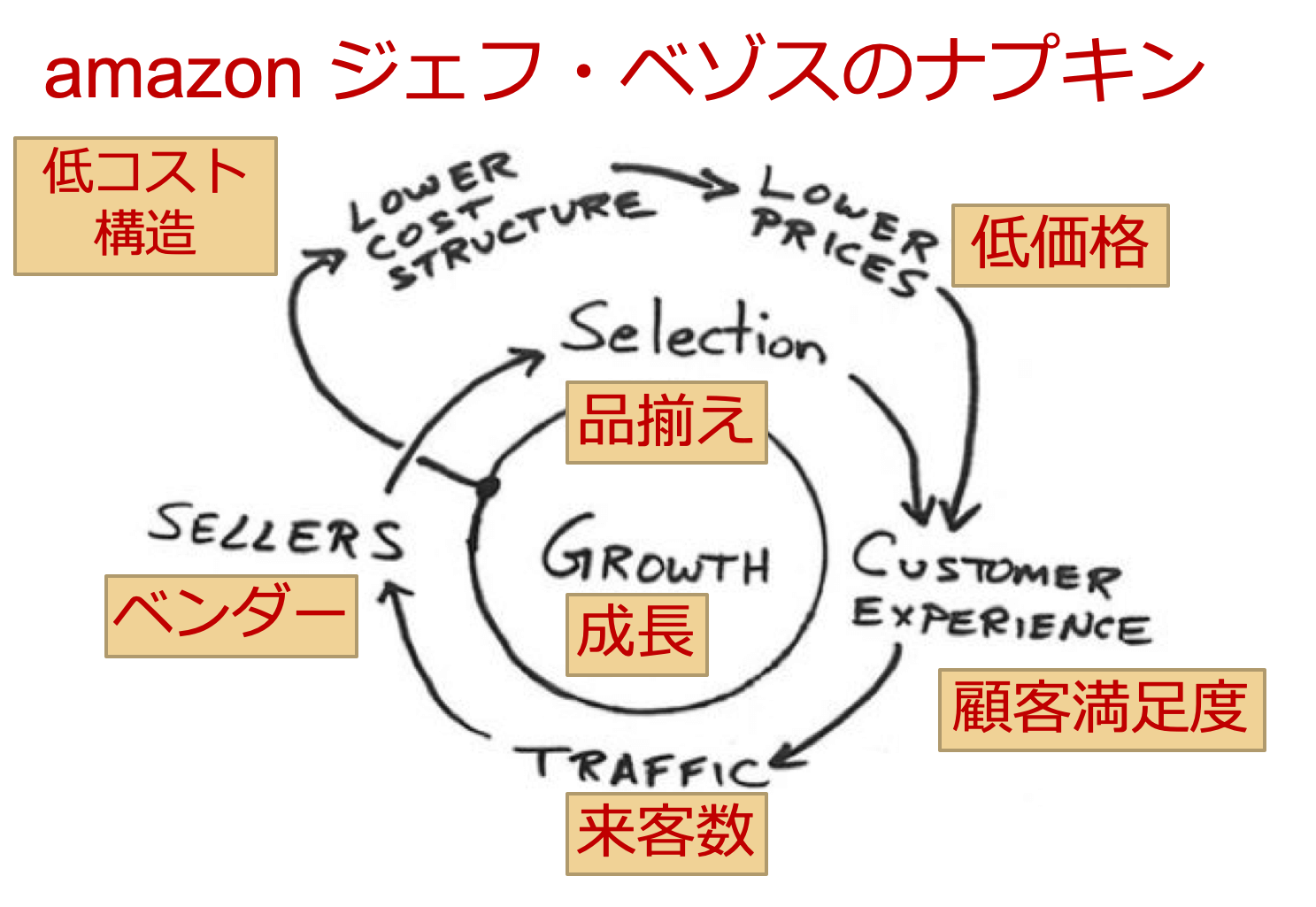

アマゾン創業者のジェフ・ベゾスもアマゾンの成長を下図のような因果ループ図を書いて表現しています。

このあたりについてはこちらの書籍を御覧ください。

因果ループ図の読み方

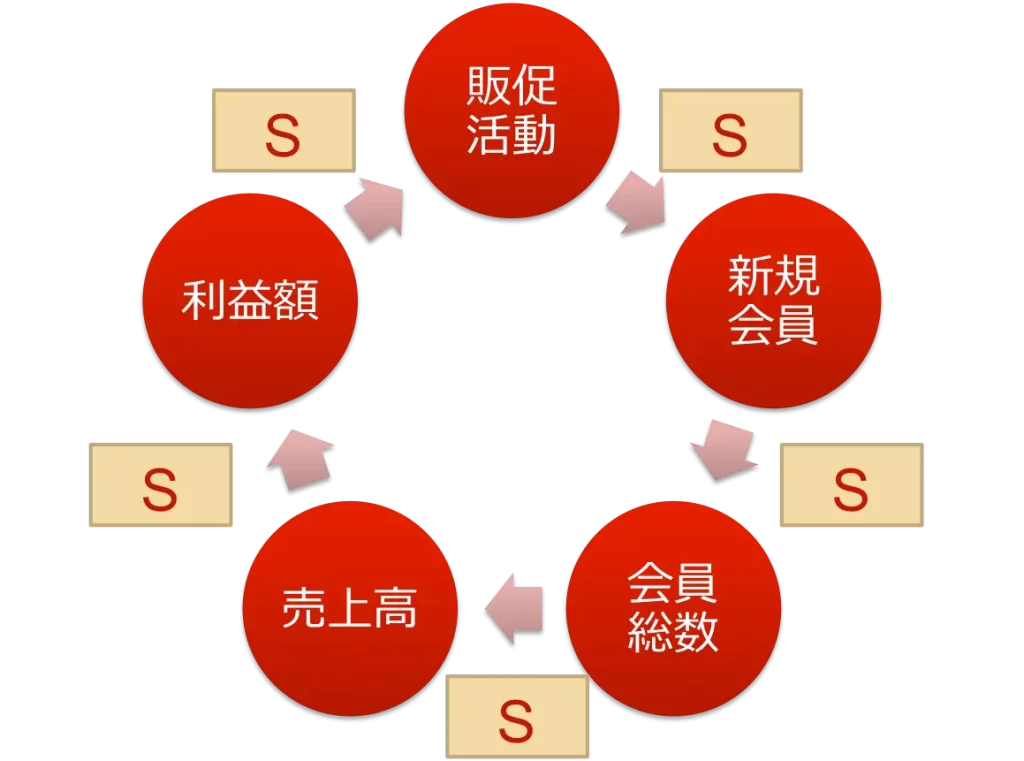

1.自己強化型ループ

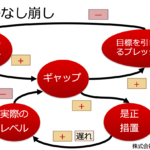

今回はシステム原型と呼ばれるパターンの1つである「成長の限界」について見て行きましょう。

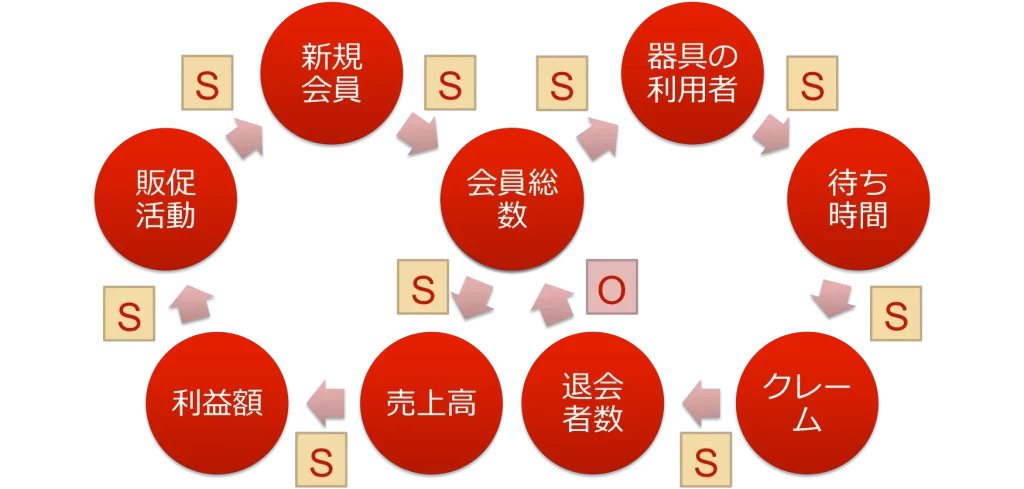

下のループ図はとあるフィットネスジムの成長に関するループ図です。

この図では、販促活動が増えれば、新規会員も増えることを意味しています。

この時、因果を表す矢印の横にS=Same、同方向と記述します。

同様に、新規会員の増加は会員総数の増加になりますからこちらもSとなります。

逆に、新規会員の増加が何かの減少をもたらす場合はO=Opposite、逆方向と記述します。(後述)

この図の場合は全てがSとなっており、やればやるほど拡大することを表しています。

これを自己強化型ループと呼びます。

しかし、現実はこのようにうまくはいきません。次のループ図を見てみましょう。

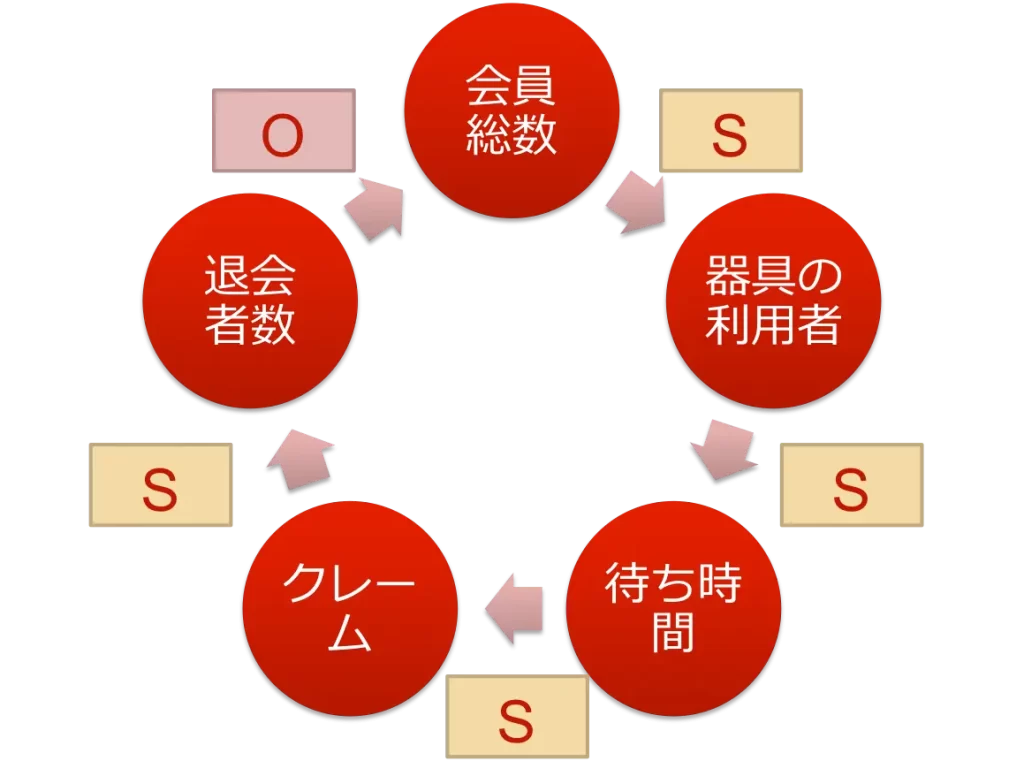

2.バランス型ループ

注目すべきは退会者と会員総数を繋ぐ矢印の部分のO=逆方向です。

これは退会者の増加が会員総数の減少を起こすことを表しています。

この図の場合は前のループ図とは異なり、やればやるほど拡大はせず、バランスを保つ図となります。

これをバランス型ループと呼びます。

3.因果ループ図

最後の先程の2つのループ図を組み合わせると下図のようになります。

これが因果ループ図です。

このループ図の意味するところは、いくら販促活動を増やして新規会員を増やしても

器具の待ち時間が伸びれば、退会してしまう、ことを表しています。

従って、このフィットネスクラブの本質的な問題はいかにして器具の待ち時間を減らすか?であることがわかります。

このようにして、因果ループ図を書くことで問題の構造が一覧でき、本質的な問題を見つけることができるのです。

因果ループ図の書き方

冒頭で書いたとおり、因果ループ図は読むのは比較的容易ですが、書くとなると少し大変です。

ぜひ、フィットネスジムの例に近い身近なテーマでループ図を書いてみてください。

例えば、テレビで紹介された飲食店の行方のループ図や、便利な道具の発達によるデメリット(スマホの普及など)の発生などです。

自己強化型ループは問題無いと思いますが、バランス型ループを書くと手が止まってしまうことがあるでしょう。

こういう場合は、下図のように重要な要素の全てに「XXXの増加」と増加という言葉を書いてしまって、そこにOやSを入れ込んでいくと書きやすくなります。

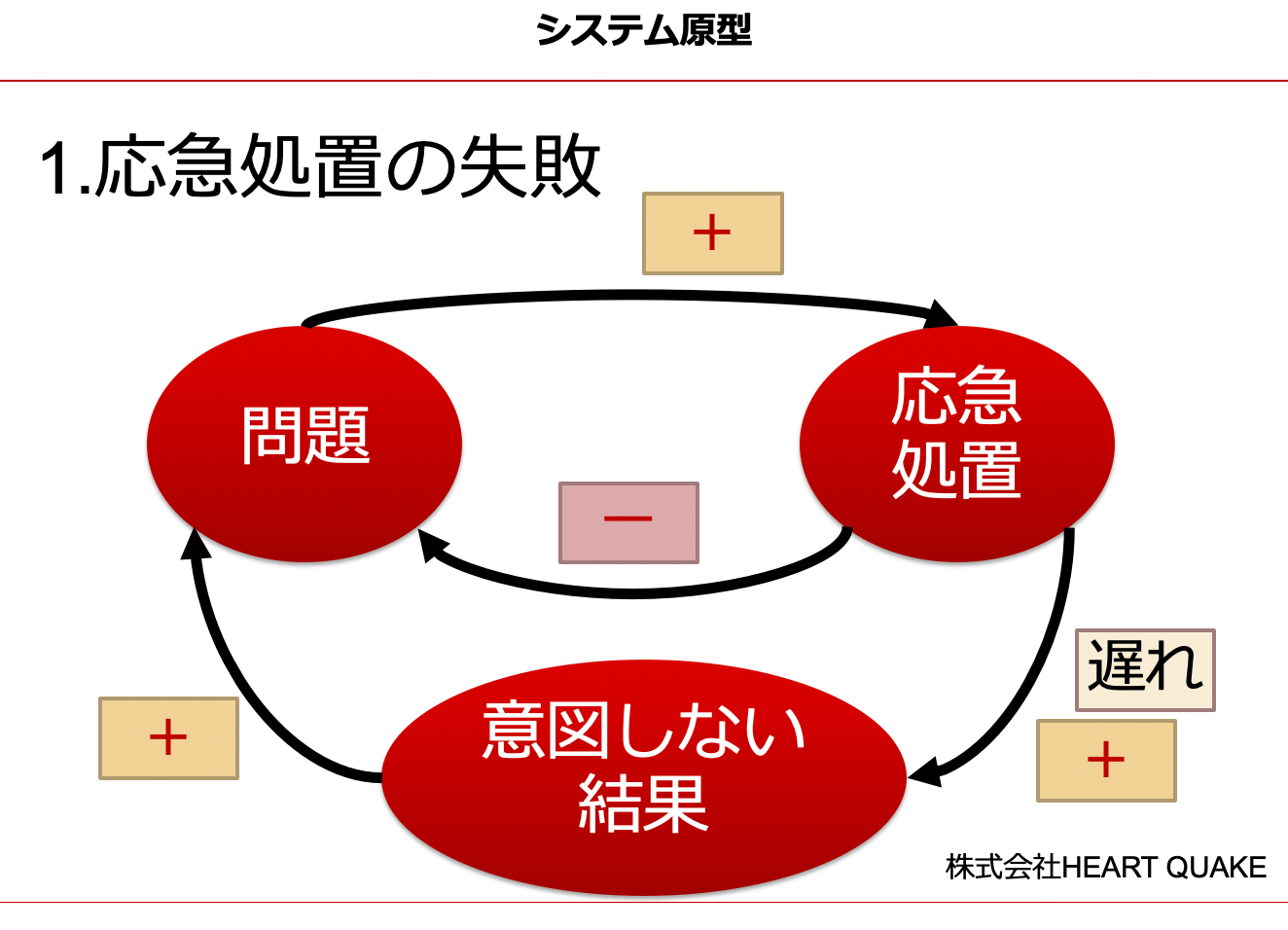

まずは因果ループ図の型となる、システム原型をいくつか見てみることをオススメします。

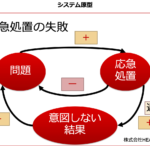

簡単に解説!システム原型その1:応急処置の失敗

因果ループ図を現実社会で実施する

現実社会で因果ループをしっかりと認識することは難しいものです。

現実社会は複雑で、時間の概念によって効果が見えるのは先になるからです。

しかし、因果ループ図を把握しなければボトルネックは見えません。

そこで、因果ループ図を体感するには大きく2つの方法が考えられます。

2、シミュレーションゲームを用いてシステム思考を体験すること

因果ループ図を体感するビールゲーム

システム思考について記述されている学習する組織という本ではビールゲームと呼ばれるゲームを用いて、システム思考の体感、因果ループ図作成の練習ができることが書かれています。

下の写真がビールゲームをやっている様子です。

2025年8月現在、弊社でのビールゲームの導入社数は約80社、受講者満足度は4.74(5点満点)となっております。

最新の満足度などについてはこちらからご覧いただけます。

ビールゲームについてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。