スポーツジムの事例から学ぶ【氷山モデル】

今回はスポーツジムの事例で学ぶ氷山モデルということで、事例を使いながら氷山モデルについて解説していきたいと思います。

まずはこんなスポーツジムの事例をご紹介します。

とあるスポーツジムでは昨年、売上を伸ばすために、

ポスティングなどの販促活動を実施した。

その結果、新規入会者が増加し、会員総数も増加した。

これによって、売上も順調に増加し、この1年で利益も増加した。

画像引用:https://hibaraito.jp/contents/column/hr103

これはとてもシンプルな事例です。売上げアップのためにポスティングやネット広告などの販促活動を行った結果、新規会員が増え、狙い通り売上げアップが達成できた、という話です。

ただ、この事例には続きがあります。

今期も売上20%増の目標を達成するため、さらなる販促活動を行うこととした。

順調に売上を伸ばしてきたが、最近、とある会員から

「器具を使うのに待ち時間が長すぎる」

というクレームを受けた。

1か月後、この会員は退会した。

なんと同様のクレームで何十名もの会員が退会していることがわかった。

雲行きが怪しくなってきましたね。昨年の成功体験から、今期もさらなる販促を行っていましたが、会員数が増えたことでランニングマシンなどの器具の利用に待ち時間が発生していたのです。

結局、この会員は退会。しかも、同じようなクレームで多くの会員が退会していることがわかったのです。

お気に入りのカフェが最近人気で混んでて入れない、みたいな現象ってみなさんにも経験があるのではないでしょうか。

この事例にはさらに続きがあります。

本部から「最近、売上が落ちてるぞ!

ちゃんと販促活動を行っているのか!?」

とお叱りを受けた。

店長である私は、売上20%増加の目標を達成するため、

より多くの販促活動を行い、新規会員の獲得に乗り出した。

ここまで読んでいただいたみなさんは「え?そういうことじゃないんじゃないの?」と思われたと思います。この違和感を使って氷山モデルを解説していきたいと思います。

氷山モデル

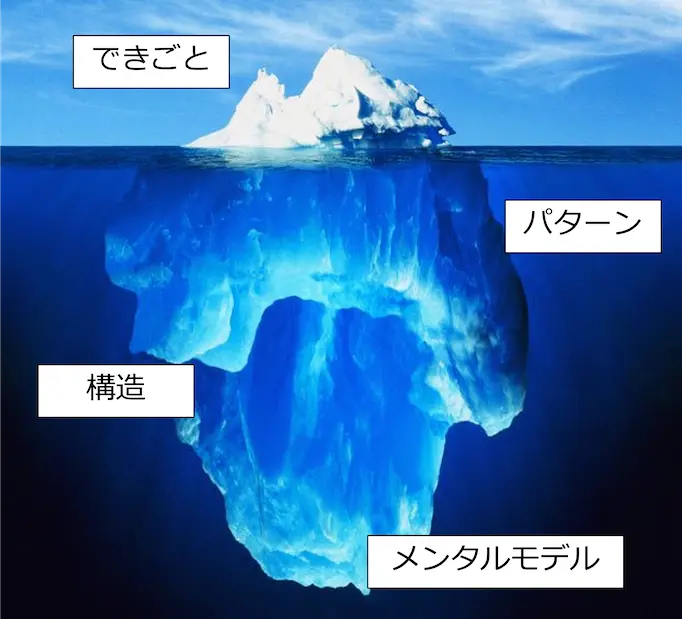

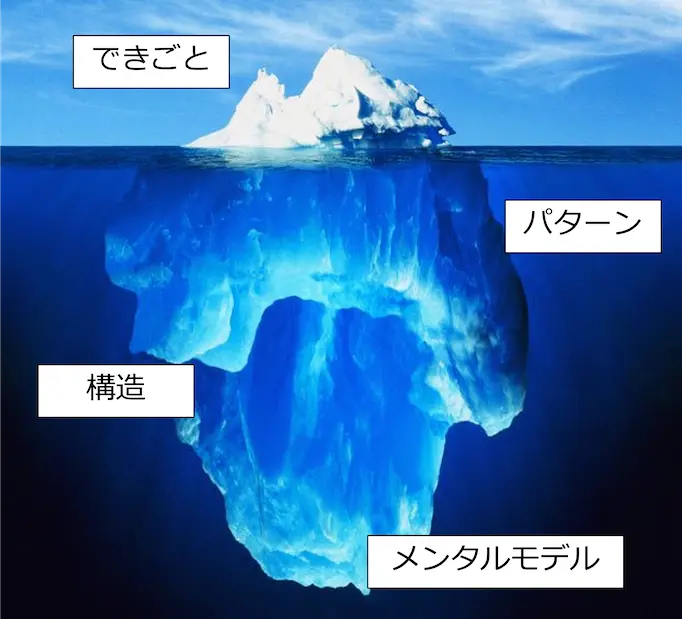

ご存じの方も多いかもしれませんが、氷山モデルとは下図のような図で表されます。

氷山というのはその1割が水面に出ていて、我々が見えている部分で、残りの9割が水面下にあるとされています。

つまり、我々が見ているできごと(≒問題)は氷山の見えている部分で、その真因は水面下にあり、根本的な問題解決には見えていない部分に注目しなければならない、ということを意味しています。

つまり、先程のスポーツジムの例で言えば、「会員が減った」というできごとが見えていることになります。そして、氷山モデルに照らすと真因は販促活動の拡大ではないということも予想できるでしょう。

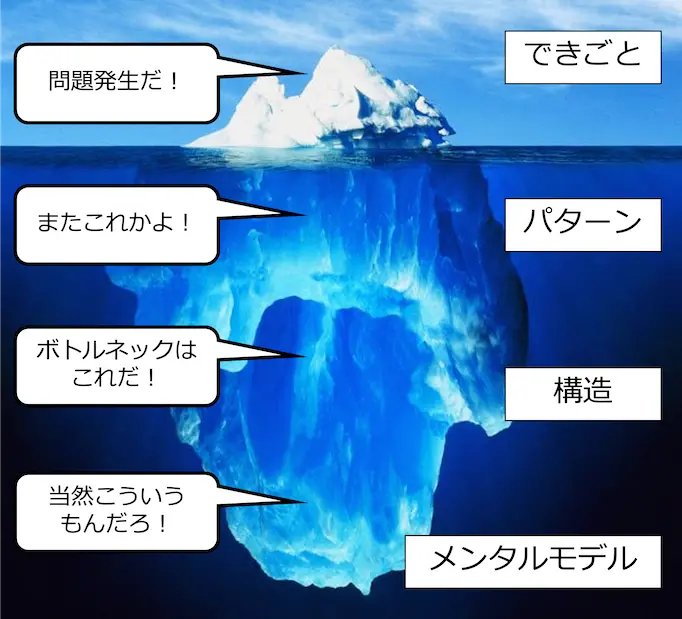

氷山モデルを少し砕けた形で書いてみましょう。

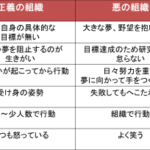

スポーツジムの事例で言えば、先程も書いたとおり、会員が減って問題だ!となります。

そして、販促活動を増やし、増やした結果、またクレームが発生し、会員が減るというパターンに陥ります。

つまり、ボトルネックは同時間帯における器具の待ち時間の増加なのであって、ここを解決できない限りこの問題は根本的には解決できないわけです。

そして、その下のメンタルモデルとして、販促活動さえやってれば売上は上がるという思い込みとなります。

この思い込みは成功体験によって強化されていることが多いのですが、時代や状況が変われば本来、変えていくべきなのです。このあたりはアンラーニングと関連してきます。

いかがでしょうか。氷山モデルへの理解が進んできたと思います。

システム思考

最後に、氷山モデルとも関連性の高いシステム思考について簡単に解説しておきます。

システム思考は事例を因果ループ図というツールを用いて構造化し、ボトルネックを把握することに役立ちます。

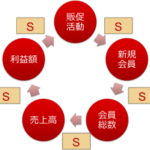

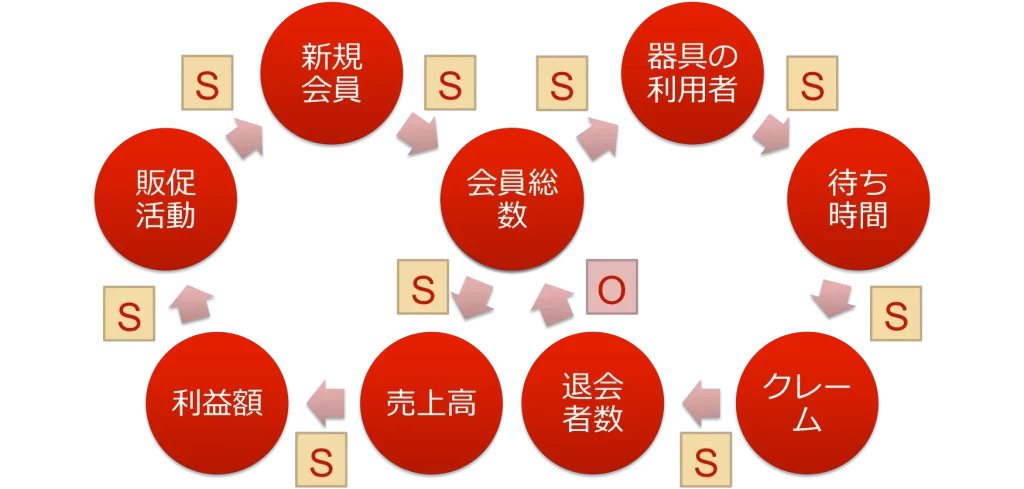

先程の事例の因果ループ図はこのようになっています。

左側のループでは販促活動を行うことで好循環が生まれている最初の事例を表現してます。

しかし、右側のループで会員が増えることによって器具の待ち時間が増え、最終的に会員が減っていくことを表しています。

システム思考のツールの1つである因果ループ図を用いることで、氷山モデルにおける構造を見える化することができます。

システム思考についての書籍としてこちらがオススメです。

なお、因果ループ図の書き方の基本については下記を御覧ください。

システム思考における因果ループ図の読み書き入門

まとめと関連製品

いかがでしたでしょうか。今回は事例で学ぶ氷山モデルとシステム思考ということで、スポーツジムの事例と氷山モデル、そして、システム思考と氷山モデルの関連についてご紹介しました。

なお、システム思考を体験から学べるビジネスゲームにビールゲームがございます。詳しくはこちらを御覧ください。