ダニングクルーガー効果と新入社員のリアリティショック

今回はダニングクルーガー効果と新入社員のリアリティショックということで、ダニングクルーガー効果について説明し、企業内においてダニングクルーガー効果によって悪影響が発生すると考えられる新入社員のリアリティショックについて考えていきたいと思います。

ダニングクルーガー効果とは

まずはダニングクルーガー効果とは?ということで、ダニングクルーガー効果について簡単にご紹介したいと思います。

文章で書くとこのような意味となります。

特定の分野において能力や知識が低い人が自分の能力を過大評価し、

逆に高い能力を持つ人が自分の能力を過小評価するという認知バイアスのこと

ダニングクルーガー効果は、1999年に心理学者のデイビッド・ダニングとジャスティン・クルーガーによる研究で提唱されました。彼らは、論理、文法、ユーモアなどの分野で、人々が自分の能力を誤って評価する傾向を実験で示しました。

例えば、以下のようなケースが該当します。思い当たる節があるのではないでしょうか?

にもかかわらず、自分は十分上手いと思い込む。

・職場で、経験の浅い人が自分の仕事の貢献度やタスクの難易度を過小評価する。

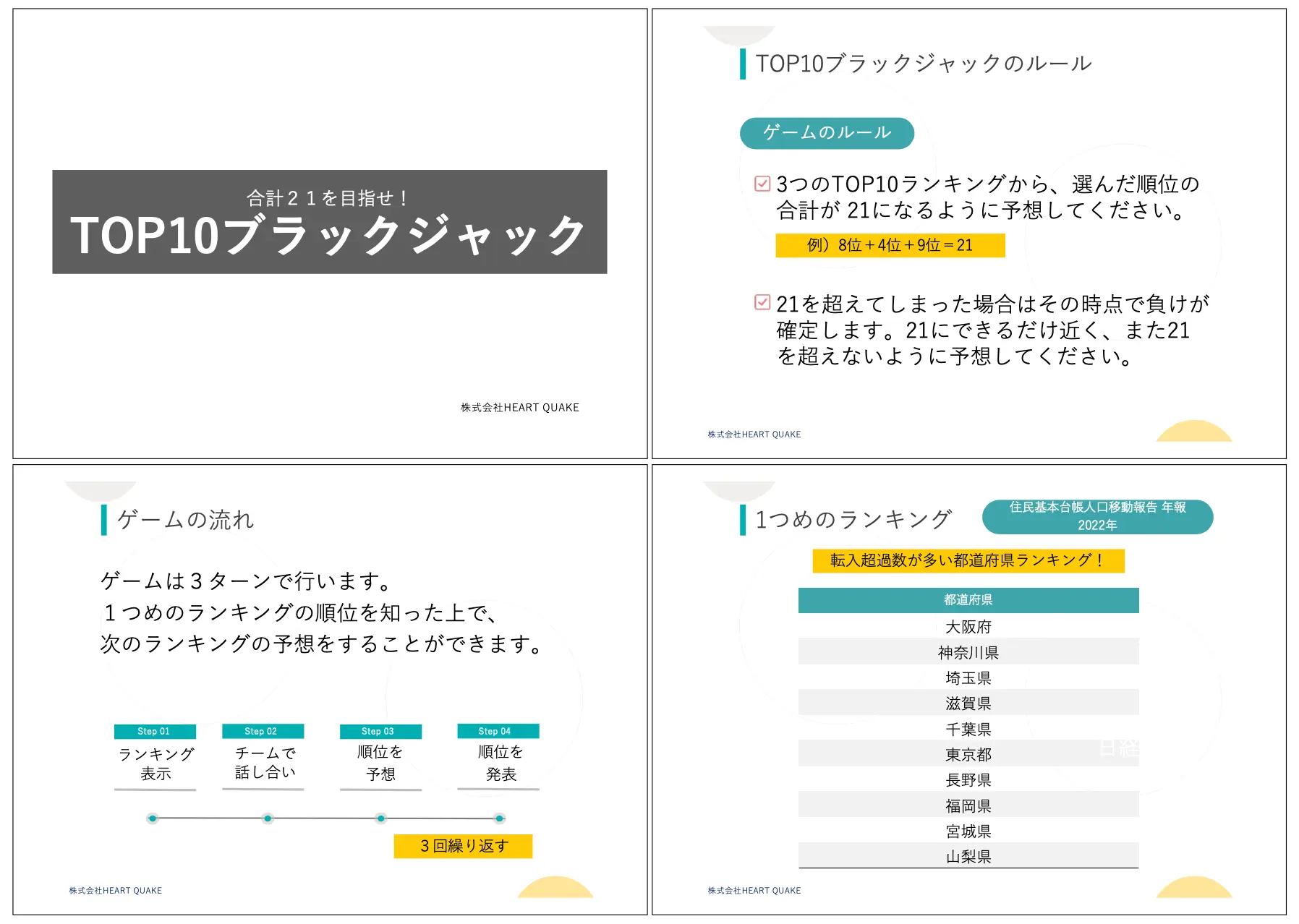

ダニング=クルーガー効果について、下図のような曲線を見たことがある方もいるかもしれません。

画像引用:https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/63123/

これはダニングクルーガー効果の曲線と言われるもので、人が知識や経験のレベルに応じて自分の能力をどのように認識するかを示したものです。

まずいちばん左の山は馬鹿の山(Mount Stupid)と呼ばれるもので、知識や経験がごくわずかな段階で、自分の能力を大きく過信してしまうフェーズです。

続いて、絶望の谷(Valley of Despair)が訪れます。知識や経験が増えるにつれ、自分の無知や限界に気づき始め、自信が急激に低下してしまうフェーズです。

この谷を超えると啓蒙の坂(Slope of Enlightenment)が訪れます。このフェーズでは、初期の過剰な期待が収まり、自分の能力や限界についてより現実的な理解が得られます。また、知識や経験が増えることで、自信が徐々に回復し、安定した状態になります。

そして、最後に訪れるのが継続の台地(plateau of sustainability)です。図によっては啓蒙の坂と一緒に説明されることもあります。啓蒙の坂を登り切った後、知識やスキルの習得が継続的に行われる状態を表します。

継続の台地については、継続の大地と表現されているサイトなどもあると思いますが、台地は、広くて平坦な土地を指し、啓蒙の坂を登り切った後の安定した成長や学びの段階を表すのにはこちらのほうが適切なのではないか?と思っています。

このフェーズの移行については誰もが思い当たる節があるのではないでしょうか?

ダニング=クルーガー効果と新入社員

特に、新入社員の方は5、6月ごろにダニングクルーガー効果の絶望の谷に落ちてしまうことが多いと思います。というのは、就活で内定を得て、新入社員研修で社会人の基礎を学び、意気揚々と配属先に来たものの、研修で学んだことと実務のギャップや、覚えるべき知識の膨大さ、タスク/時間管理の難しさなどによって、仕事ができない自分に気づいてしまうことがあるからです。

このような状態をリアリティショックと呼びます。リアリティショックは早期退職につながることがわかっています。

以前に紹介した論文によると早期退職した新人看護師は以下のような共通の心理プロセスを経ていることがわかっています。

②自身の技術の未熟や技術の習得困難感

③(②からの)自信喪失や先輩看護師との関係性の悪化

④(③からのストレスによる)心身のバランス崩壊、自分の限界を感じた

⑤早期離職

リアリティショック:新人の早期離職理由と対策としての2つの取り組み

上記の記事では、早期離職した新人とそうでない新人の違いと共通点についても記述していますので合わせてご覧ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回はダニングクルーガー効果と新入社員のリアリティショックということで、まずはダニングクルーガー効果についてご紹介し、企業内では新入社員のリアリティショックと関連があることをご紹介しました。

人材不足で採用難易度が上がる中、せっかく入社してもらった新入社員が早期退職してしまうことは避けたいものです。理論的な背景を踏まえつつ、対策を講じていきたいですね。