内定者フォローを実施する目的と具体例

内定や内々定を出した学生が承諾してくれるまでの間や、内定承諾した学生が入社するまでの間に内定者フォローや内定者フォロー研修を実施する企業が多いと思います。

しかし、新入社員研修ではビジネスマナー、のように具体的に何をやればいいのか、というは明確になっていません。

ここでは、内定者フォローの目的を考え、実施内容についても触れてみたいと思います。

なお、内定者懇親会で使える具体的なゲームについては下記を御覧ください。

【2025年度版】内定者研修・懇親会で使えるグループワークゲーム10選

内定者フォローの4つの目的

2.内定者の不安の払拭

3.内定者間の関係構築

4.内定者のスキルアップ

それぞれについて少し詳しく見て行きましょう。

1.内定辞退の防止

人事の方が最も意識しているのは内定辞退の防止ではないでしょうか。

時間と愛情をかけて内定を出した学生から内定辞退はつらいものです。

多くの企業では人事の方が面談を行ったり、電話をしたり、

定期的な連絡をとっているケースが多いと思います。

内定辞退の理由はいくつもあるかと思いますが、以下に例を挙げてみました。

・大学院への進学

・両親からの反発(中小、ベンチャー企業に多い)

・起業

・留年

・公務員試験

etc…

私の前職はベンチャー企業でしたので、内定者の両親からの反発を想定した取り組みが行なわれいました。

実家宛に自社が取り上げられた新聞や雑誌のスクラップが郵送されてきました。

企業によっては保護者向けの説明会や、人事が実家を訪問するケースもあるようです。

内定辞退の防止に関しては残念ながら画一的な施策というものは無いのだと思います。

2.内定者の不安の払拭

私自身が内定者の時、以下の様な不安がありました。

・私は入社後、ついていけるだろうか?

・入社までに何を準備したらいいだろう?

・そういえば退職金制度が無いけどどうなっているのだろう?

・先輩はどのような仕事をしているのだろう?

・中長期計画がサイトに掲載されたけどどういうことなのだろう?

これらの不安を払拭するために定期的な連絡を取る必要があると思います。

前職では、人事以外の社員との1時間程度の面談が実施されていたり、10数名のグループごとに社長への質問会&社内見学が実施されたりしていました。

また、メーリングリストやSNSのグループで定期的に連絡を受け取っていました。

こういう連絡が内定者の不安を取り除いていったのだと思います。

3.内定者間の関係構築

少し前のデータになりますが、内定者フォローに求めるものの第1位は内々定者同士の人間関係を深めたい というものでした。

関係構築を目的として懇親会(食事会)を実施する企業も多いと思います。

知り合いの担当者の方はみんなが話しやすいように「円卓」のお店を選ぶようにしているとおっしゃっていました。

懇親会も効果的だと思いますが、より関係性を「深める」という意味ではもう少し突っ込んだ内容があっても良いと思います。

具体的にはお互いの「価値観」を共有できたらより深い関係性を築けるのではないかと考えています。

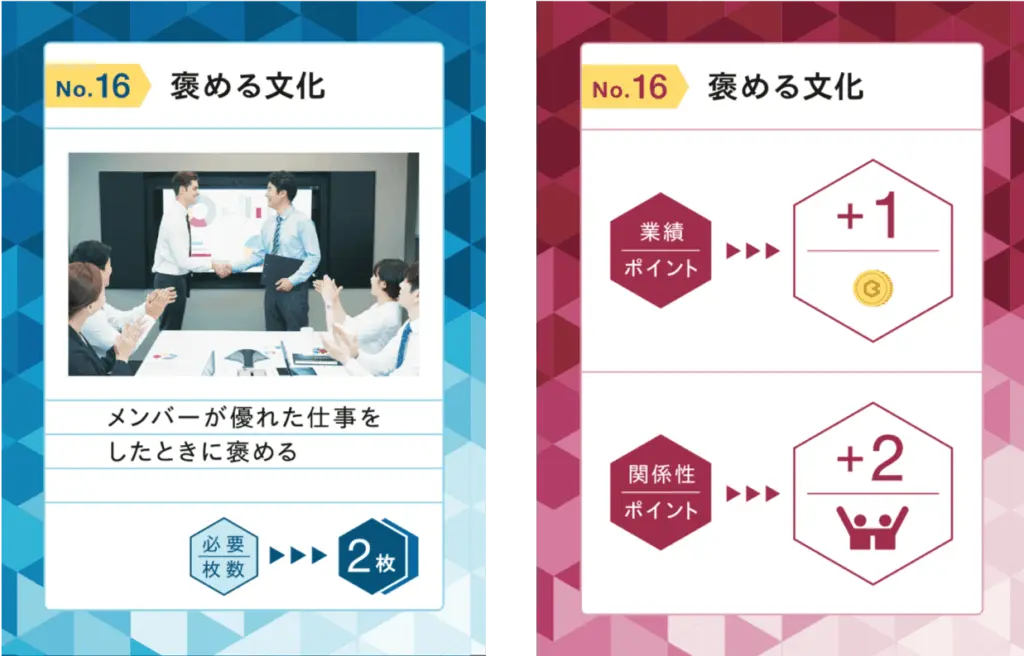

弊社ではワークスタイルトランプという製品を通して

「なぜ、この会社を選んだのか?」を見える化し、お互いに話し合うことで深い価値観を共有できるようにしています。

クックパッド株式会社様での導入事例がありますのでぜひ御覧ください。

【導入事例:クックパッド株式会社様】内定式でのワークスタイルトランプの活用

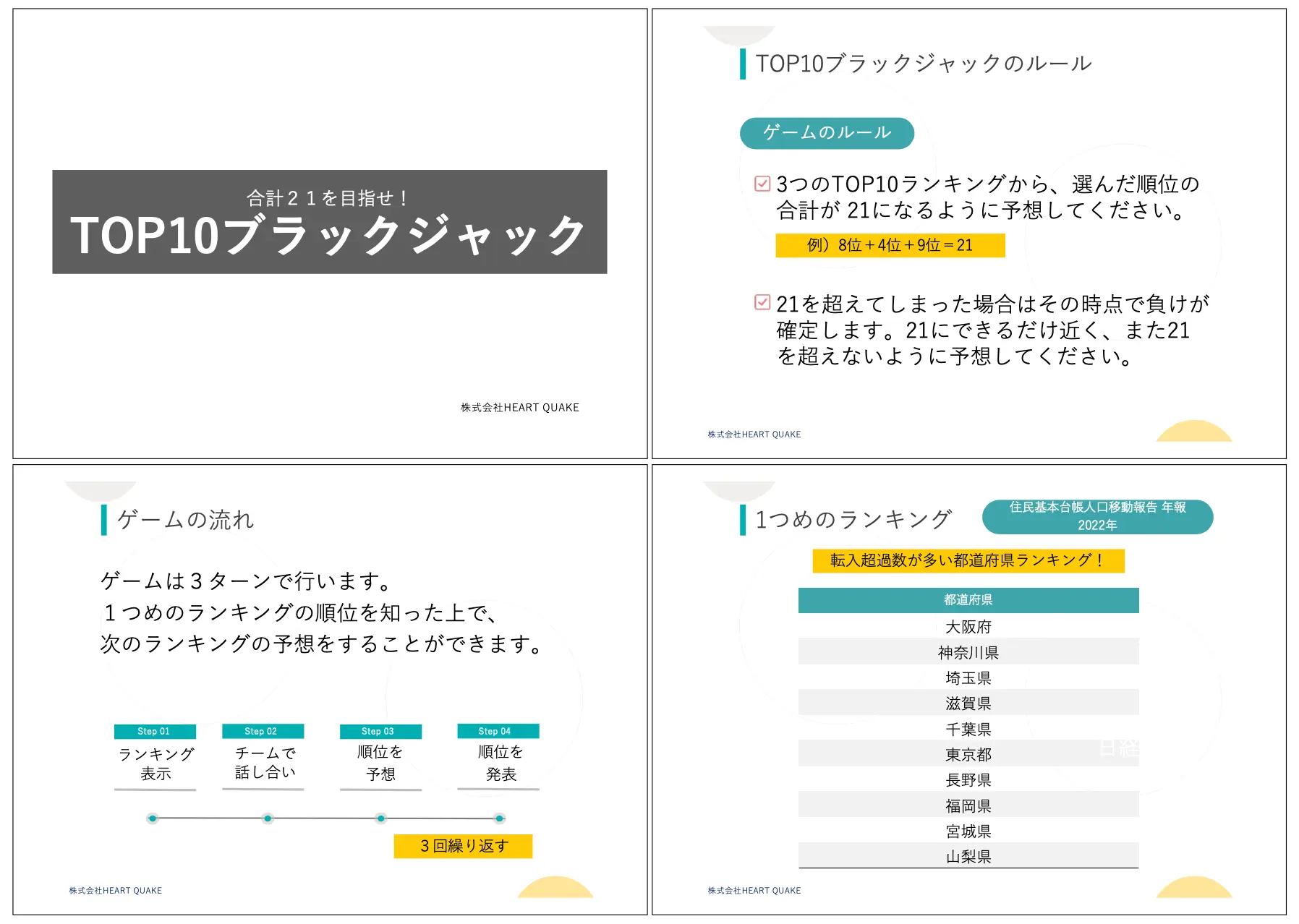

また、みんなで協力型のワークを実施するというのも効果的だと思っています。

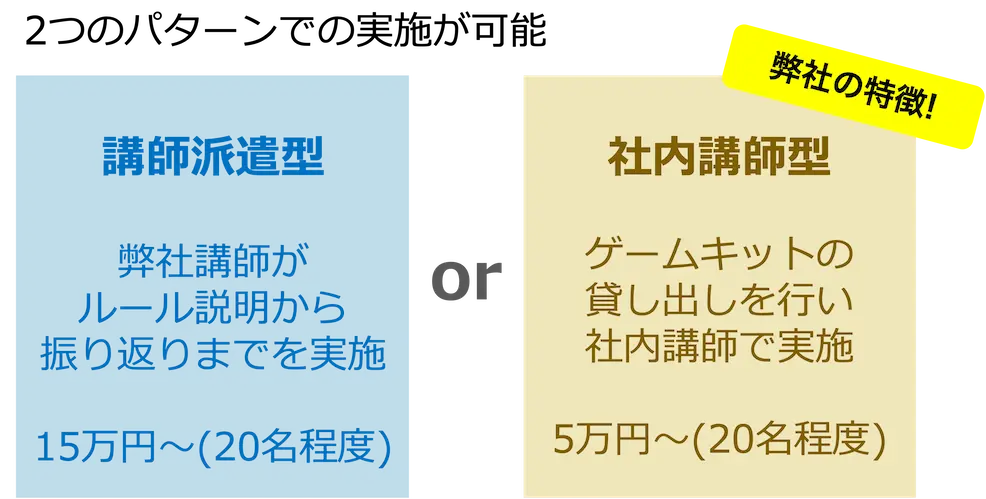

弊社では会議室でできるグループワークゲームを多数提供しております。

具体的なゲームの紹介はこちらを御覧ください。

【2025年度版】内定者研修・懇親会で使えるグループワークゲーム10選

ほとんどのゲームが、人事担当者の方がファシリテーションを実施できるので実施費用が安く抑えられます。

4.内定者のスキルアップ

最後に、入社までにスキルアップをして欲しいという目的もあるかと思います。

どのようなスキルなのかは企業によって異なると思いますが、IT企業であればプログラミングスキルであったり、ExcelなどのMSオフィス製品のスキルを付けて欲しいという企業もあるでしょう。

いくつかの具体例を挙げておきましょう。

・業務に関連する資格の取得

・e-learningの実施

⇒SNS機能付きのe-learningシステムもあります。

・内定者アルバイトの実施

・個人ごとの課題の実施

⇒名刺獲得競争(社長なら10点、など点数化する)

⇒推薦図書と感想文の提出

・チームごとのプロジェクトの実施

⇒就活イベントの開催

⇒新規事業立案&プレゼン

まとめ

内定者フォローの目的は大きく分けて以下の4つです。

2.内定者の不安の払拭

3.内定者間の関係構築

4.内定者のスキルアップ

内定者を確保し、新入社員としてよいスタートを切れるようにどの目的においても定期的なコンタクトが必要となります。