問題解決研修で使えるビジネスゲーム4選

今回は問題解決研修で使えるビジネスゲーム4選ということで、問題解決研修を実施するにあたり、座学だけではなく、体験を通しても学んでほしい場合にワークとして活用できるビジネスゲームを4つご紹介したいと思います。

なお、問題解決には大きく下記の3つのステップがあると思いますが、各ビジネスゲームで、どこのステップについての学びにより繋がるというのは異なると思いますので、それについても合わせてご紹介できればと思います。

それではここから4つのビジネスゲームをご紹介したいと思います。

1.世界記録を目指してイノベーションを起こせ!

「マシュマロチャレンジ」

まず1つめのゲームはマシュマロチャレンジです。ゲーム自体はご存じの方も多いと思います。

マシュマロチャレンジは茹でる前のパスタや、ロープ、テープなどを使って、一番上にマシュマロを乗せた状態で最も高いタワーを建てたチームの勝利というゲームです。

世界記録は99cmとされており、弊社での実施では92cmという記録が最高(下画像)となっています。

実際にやってみると意外と難しく、特に、上に乗せるマシュマロの重みに耐えられずタワーが倒れてしまうという結果になりがちです。

このゲームを2、3回繰り返し、問題がどこにあるのかを把握し、解決策を考え、実際にタワーを建てるという問題解決のプロセス全てが求められるゲームとなっています。

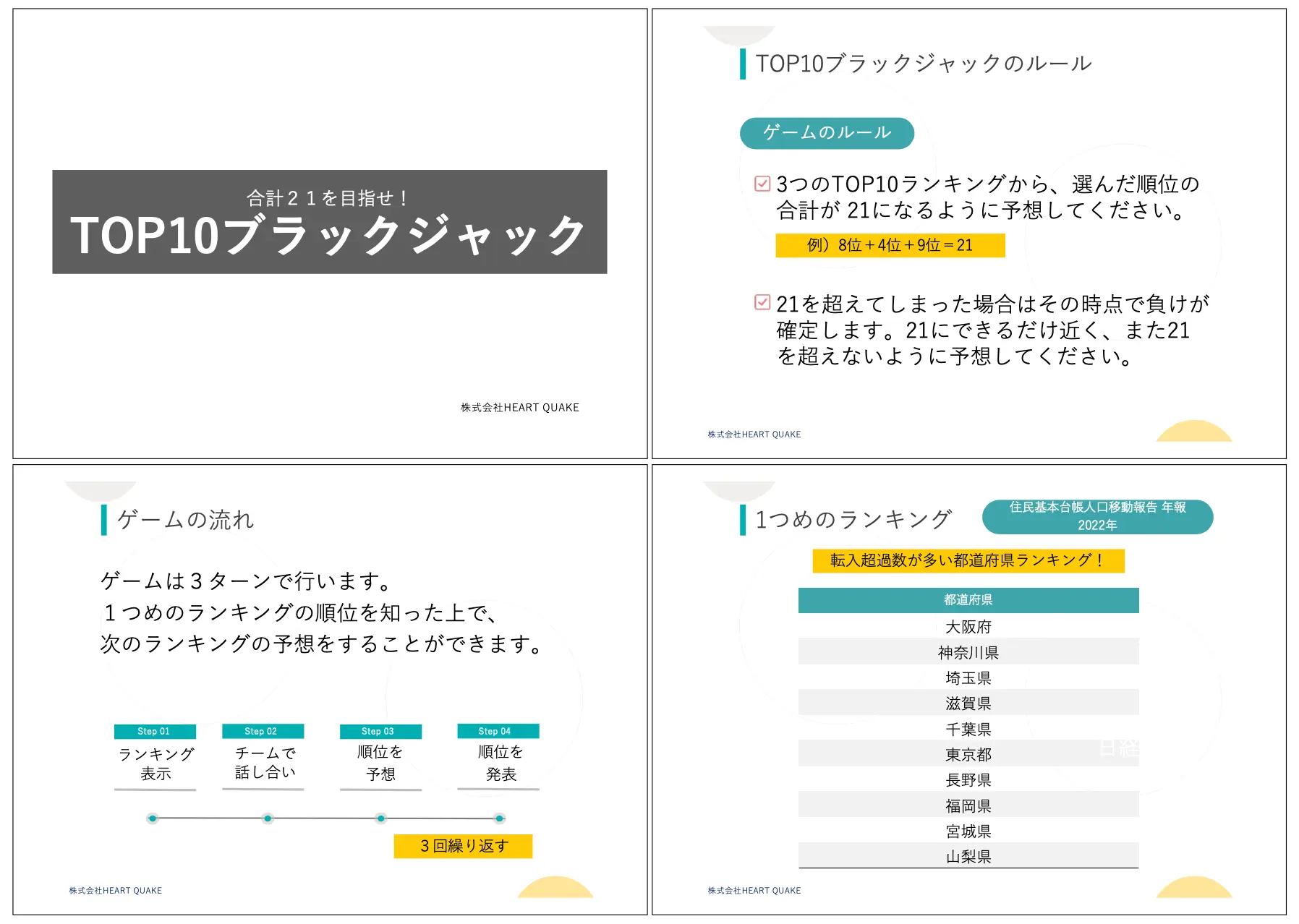

特に解決策については様々な方法が考えられますので、弊社で実施の際は「SCAMPER」というアイデア出しのフレームワークを紹介し、発想力を鍛えてもらっています。

・改善による問題解決を体験してほしい

・イノベーションを起こすための発想転換を体験してほしい

2024年2月現在、導入社数は約170社、受講者満足度は4.88(5点満点)となっております。

より詳しいやり方を知りたい方はこちらをご覧ください。

マシュマロ・チャレンジのやり方と92cmの最高記録

2.ボトルネックを見つけろ!「THEクリティカルパス」

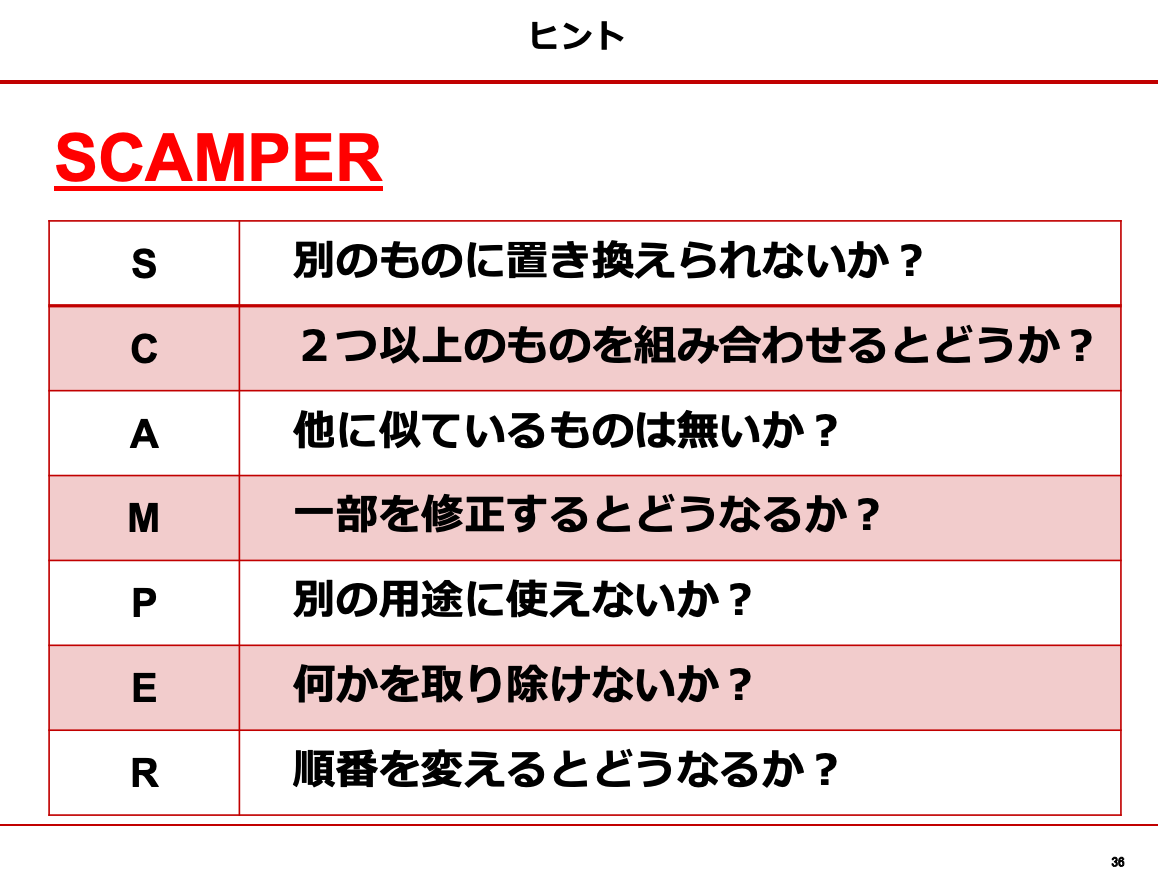

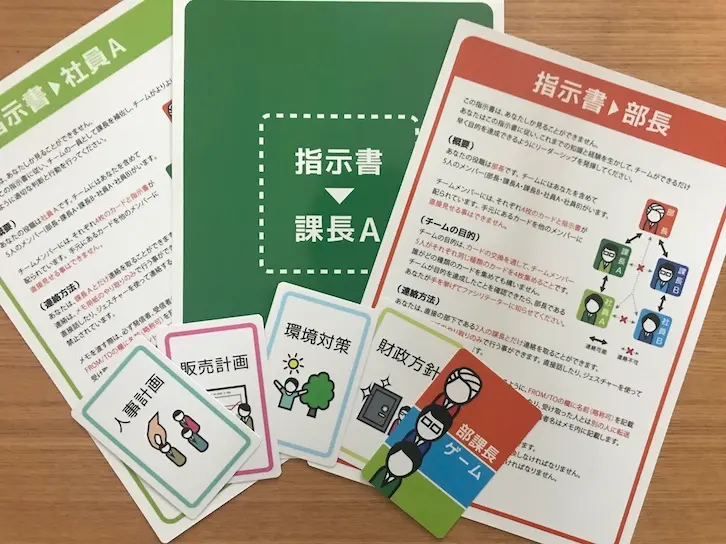

※画像は弊社で提供しているTHEクリティカルパスのゲームキット(カード、シート)となります。

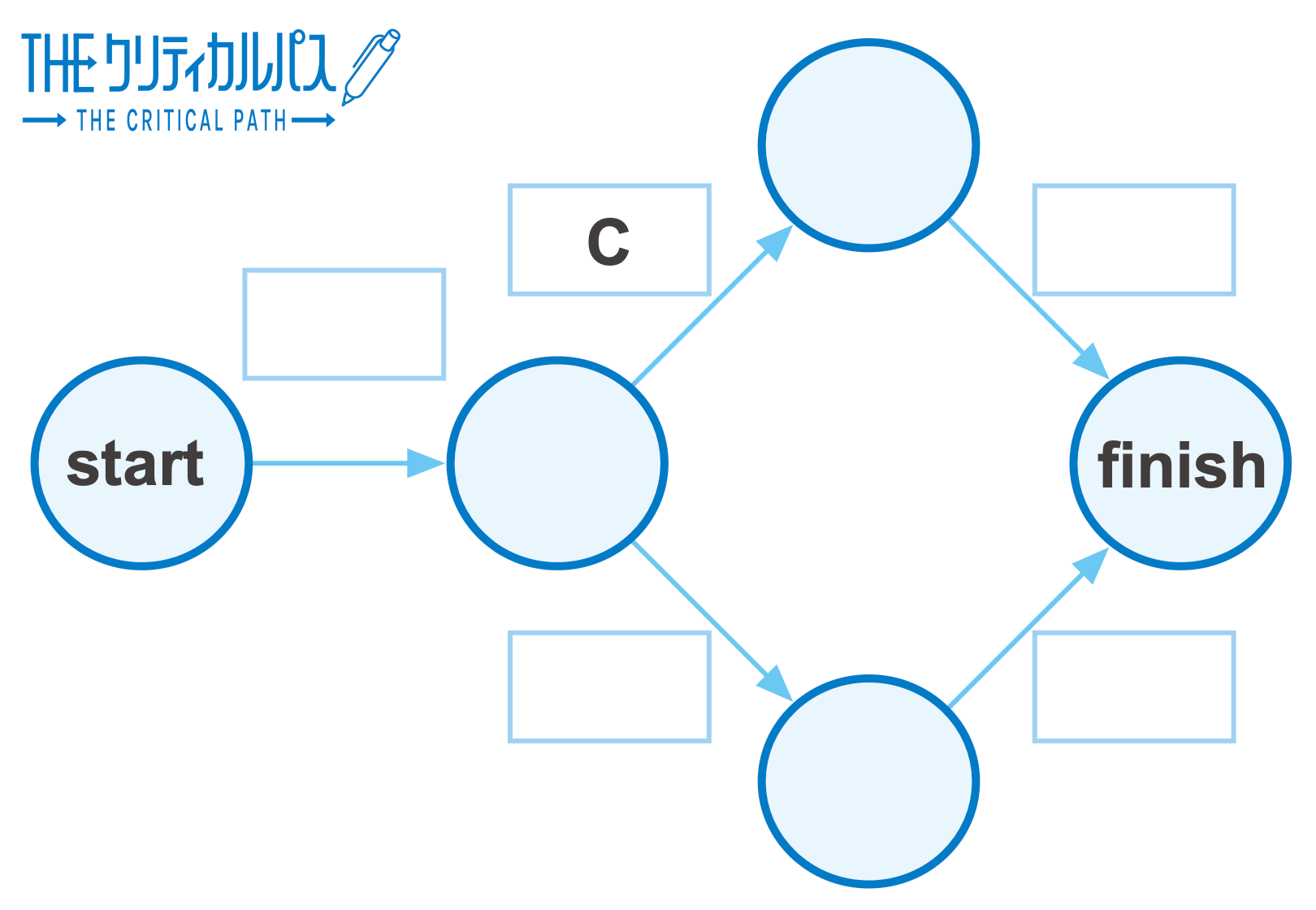

2つめのゲームはTHEクリティカルパスというゲームです。こちらは上画像のようなカード版とオンラインで実施できるオンライン版のご用意がございます。

THEクリティカルパスは1人につき数枚の情報カードを配り、口頭のみで自分の持っている情報カードの内容を伝え合い、与えられた問題を解決するという形式のゲームとなります。

問題は2つあります。

2.プロジェクトのボトルネックとなるクリティカルパスを見つけること

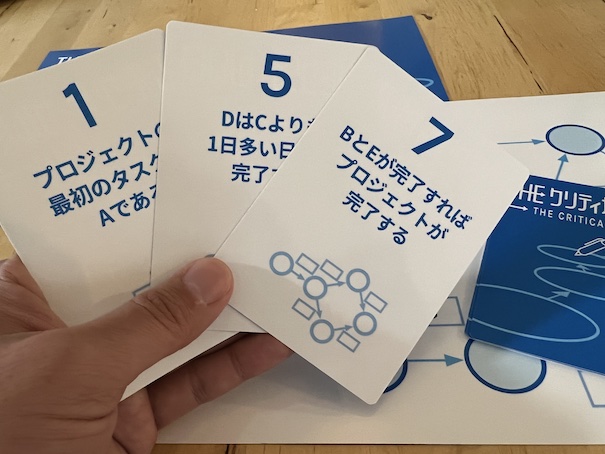

プロジェクトについては下画像のようにその一部だけが明らかになっています。

※このプロジェクトは説明用のサンプルで、実際にはもっと複雑なプロジェクトとなります。

情報カードを整理することでアルファベットで記載されたタスクがどこに当てはまるのか、また各タスクの所要日数がどれぐらいなのかを特定していきます。

その上で、プロジェクトを遂行していくにあたってボトルネックとなるクリティカルパスを特定するのが問題です。

問題解決研修で伝えたい1つの要素としてボトルネックの発見が挙げられると思います。このTHEクリティカルパスは発想力が求められるゲームではないですが、ボトルネックの特定という要素を伝えるのに適しているゲームとなっています。

・問題のボトルネックを見つけてほしい

・クリティカルパスという考え方を学び、進捗遅れを防止したい

THEクリティカルパスはアンケート回答社数が30社に満たないため、受講者満足度は表示しておりません。

THEクリティカルパスの詳しいやり方を知りたい方はこちらをご覧ください。

グループワークゲーム「THEクリティカルパス」

3.表面的課題ではなく本質的な構造を把握せよ!

「ビールゲーム」

※弊社ではビールゲームキット(カードやボード、運営スライドなど)を提供しており、

社内講師での実施も可能です。

3つめのゲームはビールゲームです。

名著、「学習する組織」の中でも紹介されているシステム思考、SCMを体験から学ぶことができるビジネスゲームです。

ビールゲームは1チーム4人で実施し、1人1人にビール工場、1次卸、2次卸、小売店のいずれからの役割が与えられます。

お互いにビールの発注、納品を通して利益の最大化を目指すゲームですが、何かうまくいきません。

発注、納品のイメージは下記のオンライン版の小売店役のデモ画面をご覧ください。

実際にゲームをやってみると黒字になるのが10チーム中2チーム程度。後の8チームは最善を尽くしているのに赤字となってしまいます。

※過去記事でも書きましたがオンライン版の方が赤字幅が大きくなっています。

ビールゲームオンラインを複数社で実施してみて気づいたリアルとの違い

ビールゲームは問題の発見の難易度が高いゲームです。社内やチームに何か問題があることはわかっているが、それがなんだかわからない、という状態を体験してほしいという場合は最適です。

・個別最適ではなく全体最適で問題を解決してほしい

・個人は努力しているが、結果が伴っていないので、

仕組み自体の改善・改革を考えてほしい

2024年2月現在、弊社でのビールゲームの提供実績は約60社、受講者満足度は4.58(5点満点)となっております。

より詳しいやり方を知りたい方はこちらをご覧ください。

システム思考を学ぶゲーム型研修「ビールゲーム」

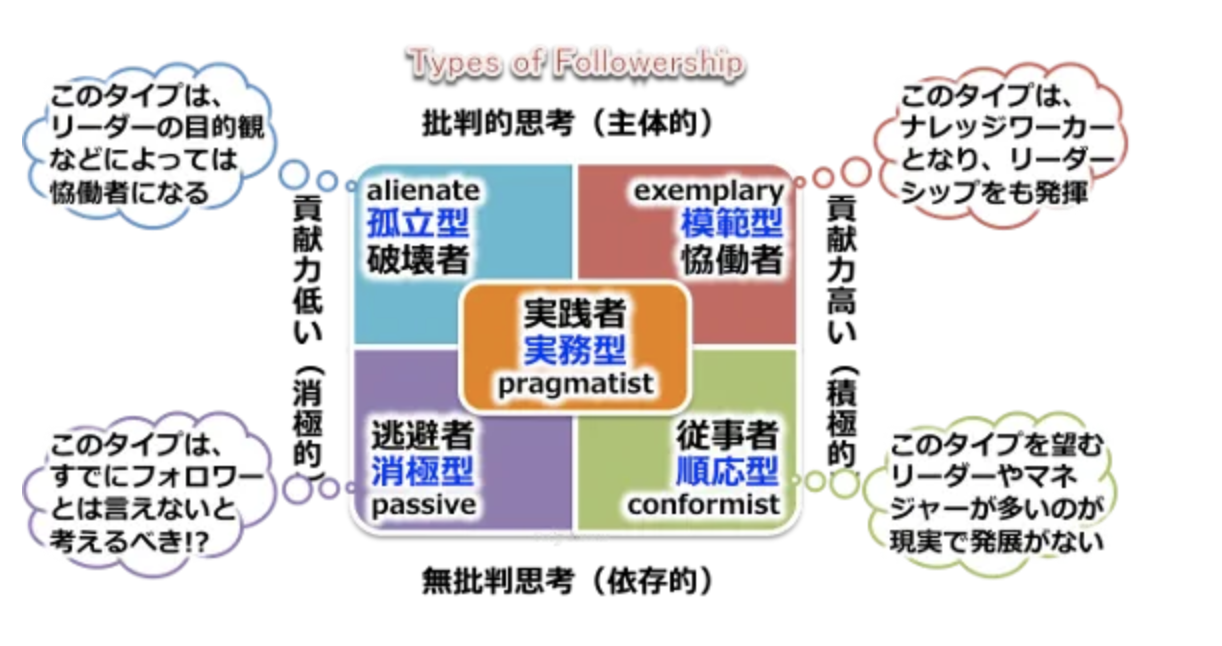

4.目的共有とフォロワーシップを駆使せよ!

「部課長ゲーム」

最後に紹介するのは部課長ゲームです。

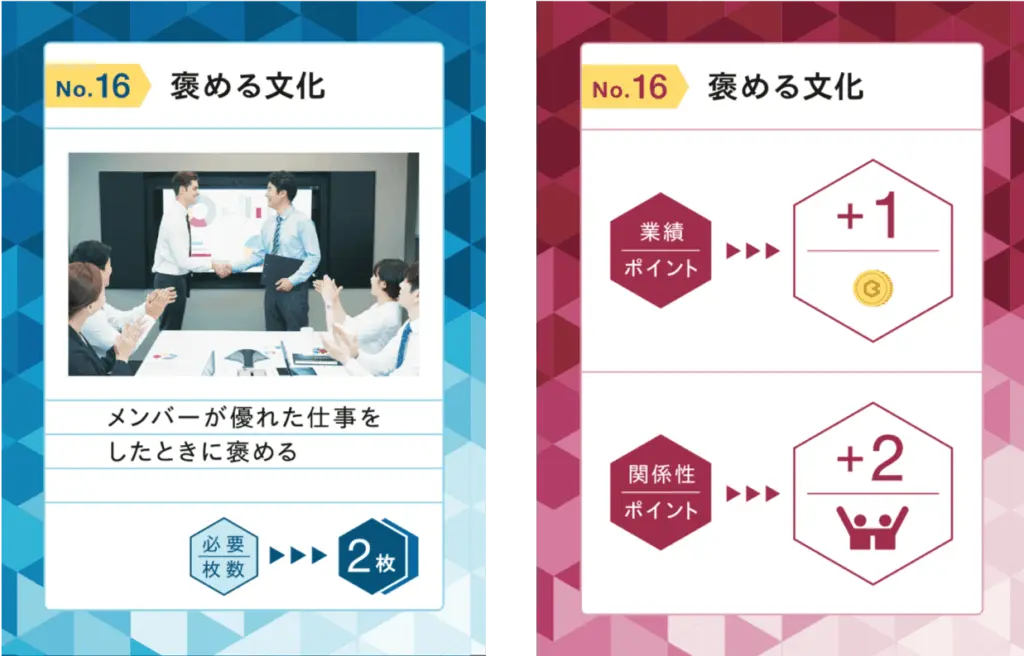

部課長ゲームもビールゲーム同様、1人に1つの役割が与えれるタイプのゲームです。役割は、部長、課長(2名)、社員(2名)の計5名です。(4人での実施も可能)

このゲームは何が問題なのかがわからない状態でゲームがスタートします。スタートと言われても何をしたら良いのか・・・となるわけですが、実は1人だけ問題が何なのか知っている役割がいます。それが部長役です。

ポイントは2つ。

⇒何が問題なのかは部長役にのみ伝えられています

2.口頭でのコミュニケーションが禁止されている。

⇒紙に書く、チャットするなどテキストコミュニケーションはOK

部長役は問題を知っていますから、他のメンバーも問題解決に向けて積極的に動くべきだ、と思いますが、他のメンバーは問題を知らないので部長からの指示待ちになりがちです。

このゲームは問題の発見も解決策の立案も終わっているが、実行の段階においてメンバーに「目的の共有」が行われていないがために、メンバーが動き出せていないという非常に残念なケース(だけど、意外とありがち?)を体験できるゲームです。

・問題解決/目標達成のためにリーダーにビジョンを語ってほしい

・メンバーとしてフォロワーシップ力を発揮してほしい

※フォロワーシップについては下図

2024年2月現在、弊社での部課長ゲームの導入社数は約90社、受講者満足度は5段階評価で4.75となっております。

より詳しいやり方を知りたい方はこちらをご覧ください。

部課長ゲームのやり方

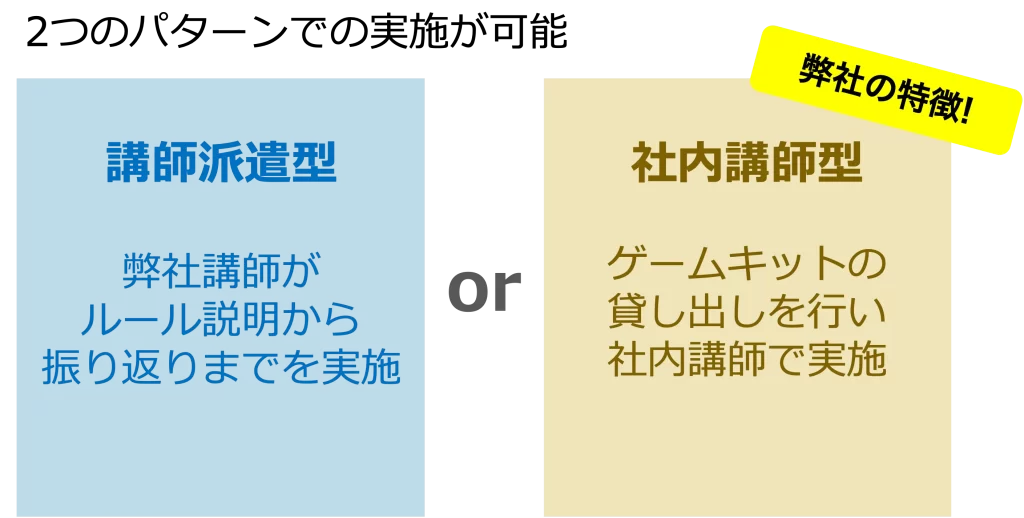

上記ゲームの実施をご検討中の方へ

冒頭でもお伝えしたとおり、それぞれのゲームで問題解決の3つのステップのうち、どこを中心に体験できるかが異なるので、自社の課題感に合わせて選んで頂ければと思います。

弊社では講師派遣はもちろん、社内講師で実施頂けるようにゲームキット(備品、運営スライド、講師向け動画マニュアル)の提供を行っております。

具体的な金額などが含まれた詳細な資料(PDF形式・無料)をご提供いたしますので下記よりお問い合わせください。

※同業他社様からのお問い合わせはご遠慮ください。

Tweet

Tweet